■ホンダは常識的な自動車メーカーではない

ホンダという企業を理解するには、その歴史を振り返ることが必要だ。常に革新的な技術を実現することに、どのメーカーよりも熱心に取り組んできた。

7月のレポートで書いたポルシェ博士の孫にあたる元VW・CEOのフェルディナンド・ピエヒ氏は自伝の中で「生まれ変わったらホンダで働きたい」と記している。

そのくらい当時からホンダはベンチャー企業だった。4輪の世界では1960年代のF1デビューは世界をあっと言わせた出来事だった。このF1への挑戦は、ホンダの生き様そのものだったと思う。

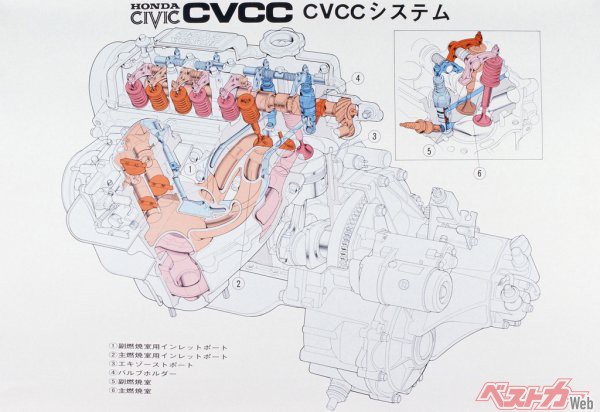

量産技術においてエポックメイキングな出来事は1972年のシビックの誕生だった。その時に開発されたCVCCエンジンは、その後の自動車エンジンの常識を塗り替えたのだ。

当時、アメリカのカリフォルニア州では急激に増えた自動車が原因で、排気ガスによる大気汚染の問題が深刻化していた。そこでマスキー上院議員が中心となって、厳しい排気ガス規制法が施行された。世にいうマスキー法だ。

この規制を前にして、世界中のメーカーは達成が困難だと苦悩するが、当時自動車では無名だったホンダはCVCCエンジンを開発し、世界初の排ガス規制をクリアしたのである。当時のトヨタもホンダのCVCCの技術を買って、米国に輸出するという事態となっていた。

そして2022年はそのホンダを一躍世界的に企業に押し上げたシビックの50周年にあたるのだ。

ホンダの創業者である本田宗一郎氏がなし得た環境対応エンジンの普及を考えると、三部社長は今度は自分の手で電動化を推し進め、ゼロエミッションに挑戦することを決意したのではないだろうか。

三部社長は元々がエンジン屋さんなので、ゼロエミッションへのこだわりは強いはずだ。社長に就任する前に本田技術研究所の社長として自動車技術会のイベントで対談したことがあるが、当時から内燃エンジンの効率をこれ以上高めるには大きなコストが不可欠となるし、これから施行されるカリフォルニア州のZEV法(ゼロエミッション)のを考えると、ホンダとしてはBEVやFCVに利があると考えていると思う。

ホンダはトヨタと違って日米中が重要であり、ASEANやインドも2輪から4輪へのシフトも期待できる需要マーケットだ。トヨタと違って商業車を持たないホンダは先進国中心のビジネスなので電動化は重要なのかもしれない。

■ホンダは世界最大のエンジンメーカーだった

ホンダは2輪と4輪以外にも芝刈り機などの汎用機も生産している。その多くがエンジンを使っているわけだが、近年では年間3千万台、2016年の累計では2&4輪車と汎用機を含めると、5億6000万台のエンジンを生産・販売してきた。

このファクトを言い換えると、石油由来のガソリンが安価に提供されてきたから、可能だった事業なのである。温暖化による気候変動という環境問題なら、HEV(ハイブリット)はBEVよりも有利なことはホンダも承知しているが、もっと厄介なことは石油の安定供給が持続可能なのかどうか。もし、石油が高騰し、供給量が減少すると(すでに減少しているというデータがある)、エンジンを主体とするホンダの事業は成り立たなくなる。

石油の需要ピークが先か、あるいは供給ピークが先なのか、様々な意見があるものの、今後も石油採掘は深い地層を掘るために、そのコストは上昇している。安定供給は期待できそうもない。

一次エネルギーの主役だった石油が、代替エネルギーにとって代わるなら、その準備は必要だろう。代替エネルギーとしては、原子力や自然エネルギーが有力だが、各主権国家のエネルギー事情によって選択肢は色々とありそうだ。

いずれにしても、二次エネルギーの電気や水素を利活用できるパワージェネレーターは最重要課題だろう。

だからといって、すぐに電動化することは容易ではない。エンジンと同じコストと重量で、電動化することは現状では不可能なので、いくつかの発明が必要かもしれない。

この不可能と思われる課題に挑戦することは、ホンダの技術屋の琴線にふれることだ。現実路線は事業継続に必要だが、同時に大きな課題へのチャレンジも、ホンダの生き方なのである。

コメント

コメントの使い方