■“ヤタベ”テスト悲喜こもごも

ヤタベのテストコースは本来、自動車メーカーやサプライヤーなどのために設立されたもので、我々自動車雑誌は「空いていれば隙間で使わせてもらう」というのが基本スタンス。

日中の時間帯はこうしたメーカー系が年間計画でコースを押さえているため、たいてい我々の取材は早朝の時間帯で、午前7時には完全撤収というのが常だった。

■コースに到着してもテスト準備に1時間は必要

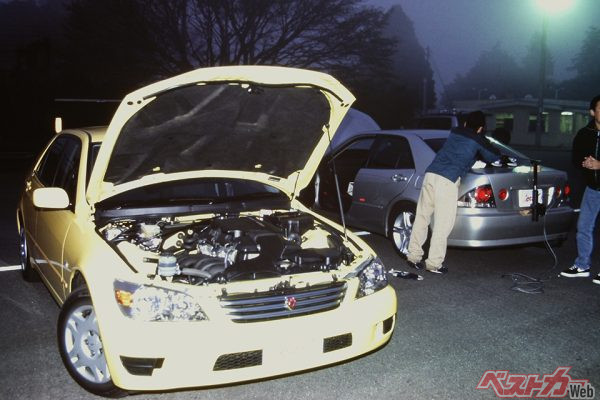

ヤタベの朝は早い。……というか、まだまだ夜の延長戦のような時間帯だ。高速周回路の詰め所(小屋って呼んでいた)前にテスト車を並べ、小屋の電気を点けて光電管や小野ビットなどの機材をおろす。

これを遅くとも午前4時には完了しておく必要がある。夏至の頃ならやっと東の空が白んできたころだ。秋から冬場だったらまだまだ深夜と変わらぬ真っ暗だ。

冬場だったら小屋のストーブに火を着けて、それからバンクの照明を点けに行く。現在の城里テストセンターだと小屋の配電盤で一括点灯できるのだが、当時のヤタベはバンク下の照明柱のスイッチを1本1本ONにしていくのだ。オレンジ色の照明がバンクを照らし、少しホッとする。

続いて光電管の設置なのだが、南バンクを立ち上がったストレート端がスタート地点。ここに目印のパイロンを立ててスタート用光電管を設置。路肩に計測機器を置く。400m地点までリールに巻かれたコードを伸ばして光電管を接続する。

さらに1000m地点までリールを転がして1000m加速タイム用の光電管を設置する。計測器はすべてコードで物理的に接続するのだ。路肩には100m毎にマーキングがされているので、それを手掛かりに各計測距離を確認する。

これと並行して小野ビットと呼ばれる非接触式計測機器をテスト車に取り付けるのだが、これがなかなか大変。

車体後部に距離と移動時間を測る専用カメラを装着するのだが、角度やレンズ下面の高さを正確に合わせないと計測値に誤差が出るためシビアなのだ。しかも、うまく作動しないというトラブルも幾度となく経験した。

順調に進んでもここまで1時間は必要。準備が整う目処が付いたらドライバーの竹平さんや伏木さんを宿舎に起こしに行くのも若手の仕事だった。

■宿舎に前泊など若手編集部員には夢の夢……実質不可能!!

この原稿を書いているウメキは59歳。私の先輩たちの世代となると常磐道がまだ開通しておらず、都内からだと国道6号線(水戸街道)をひたすら走って片道3時間という長旅。

だから編集部員も前夜に現地入りしてヤタベの施設内にあった宿舎で仮眠して取材に備えるということが普通だったという。当時の宿舎はオンボロで、大浴場のお湯は、遅い時間になると汚れて濁っていたなんて話も聞いたことがある。

でも、常磐道が開通し、編集部から1時間ちょいでヤタベに行ける時代になった私ら世代は宿舎に泊まるということはまずなかった。ギリギリまで編集部で入稿作業をして、「ヤバっ! もうこんな時間だ!!」と慌ててヤタベに向かうのが常だった。

午前7時、コースを撤収すると施設内にあった食堂で朝食。けっして美味しいものではなかったんだけど、無事テストが終了した安堵感で、やけにおいしく感じたものでした。

コメント

コメントの使い方