徳大寺有恒氏の美しい試乗記を再録する本コーナー。今回はカローラをベースとした1,600ccクラスの小型スポーツクーペ、レビン/トレノを取り上げます。5代目(カローラシリーズとしては通算6代目)では、ついにレビン/トレノがFFになったことが最大のニュースでした。先代の86は今でも高い人気を誇りますが、このAE92はFFという理由からか人気がありませんでした。とはいえ、FF化は宿命ともいえ、トヨタはスーパーチャージャーを用意し、ファンの期待に応えようとしました。

『ベストカー』1987年6月26日号初出の試乗記を振り返ってみましょう。

※本稿は1987年5月に執筆されたものです

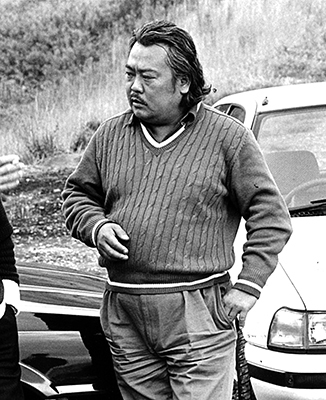

文:徳大寺有恒

ベストカー2016年10月26日号「徳大寺有恒 リバイバル試乗」より

「徳大寺有恒 リバイバル試乗」は本誌『ベストカー』にて毎号連載中です

■「小型ながら超高性能」の、必然としての“進化”

今回のモデルからレビン/トレノはカローラシリーズのなかで、明確にセグメントされた。これまで2ドアクーペ、3ドアハッチバックの2つのボディは、クーペ1つに統一され、ヤングユーザー層にターゲットを絞ったモデルとなった。

FFに“進化”したレビン&トレノ、今回の目玉は最強版たるスーパーチャージャーを装着したGT-Zの登場だ。エンジンは基本的に同じとなる4A-GZEで最高出力145馬力を誇る。このGT-Zは最もホットなグレードで、ミッションもマニュアルのみとの組み合わせとなる。

GT-Zのほかに豪華仕様のGT-APEX、GTV、GTがラインアップされるが、エンジンは最高出力120馬力を発生するナチュラルアスピレーションの4A-GEエンジンとなり、注目は当然、スーパーチャージドエンジンを搭載したGT-Zとなる。

かつて、レビン/トレノは極小さく、軽い20型ボディに1.6Lエンジンを押し込んで成立した。27レビン/トレノがそれである。以来、レビン/トレノは小型ながら超高性能を誇りとしてきた。

昨今、こうもDOHCがポピュラーとなり(ポピュラーにした張本人はトヨタそのものだが)、どいつもこいつも4ヴァルブユニットとなると伝統のレビン/トレノは少し困ってしまう。今回のFFを機に、すでにMR2に与えられていた4A-GZEを使うことになったのは、極当然のことであるといえる。

145馬力、19.0kgmという過給パワーで、かつての過激さをレビン/トレノに与えるのが目的だ。

といっても、そのことは簡単じゃない。145馬力、19.0kgmの性能をウェイト1070kgのFF小型車に与えるということは、この大パワーをいかにしてトラクションするかということである。

FFは大パワーを与えるとトラクションが辛くなる。じゃじゃ馬は楽しい。しかし、トラクションしないFFのじゃじゃ馬はけっして楽しくはない。

まさしくMINIソアラと思えるレビン/トレノのスタイルはスーパーチャージャーのインタークーラーのためのエアインテークを持ち、目立ちすぎるが、全体としてはまとまっている。

そして、MINIソアラのスタイルは、サイズが小ぶりであることも手伝って、柔らかいイメージが強く、女性的ともいえる。ことによると、このクルマは女性に人気を得るかもしれないと思いつつ、シートに座った。

アクセルを踏み込むと、最高出力145馬力、最大トルク19.0kgmはさすがにパワフルだ。むろん、フロントがノーズアップして相当に派手なホイールスピンを誘発してのスタートとなる。

しかし、ここで感心するのは、相当にホイールスピンをし、派手なスキッドノイズを上げているにもかかわらず、スティアリングには嫌なフィールはさほど伝わってこない。

そして、現実にはその音ほどホイールスピンしていないことが、次にくる鋭い加速で理解されるのである。

おそらく0〜100㎞/hは7秒くらい、そして0~400m加速も15秒3くらいで走り切るであろう。

速いのである。エンジンの音は、MR2よりもずいぶんとよくなっている。むろんエンジン回転の上昇とともに、あの過給器のギューンというか、キューンというか、独特の音が聞こえてくるが、これもMR2のそれよりも心地よく聞こえる。

コメント

コメントの使い方