自動車の技術は日進月歩、姿かたちはあまり進化していないように見えても、中身は長足の進歩を遂げている…なんていう技術もたくさんある。

そのなかでも特に安全や燃費に大きく関わる技術で、しかも(自動車専門メディアでも)それほど取り上げられることがないものがある。回生ブレーキだ。

クルマは走って、曲がって、止まるもの。その三大要素のうちのひとつで「エネルギーを回収できる」というすごい発明なのだが、「そのうまい使い方」や「仕組み」について詳しい人というのは(恩恵や技術進化の度合いに比べて)少ない。

回生ブレーキは、EV、ハイブリッドカー、(数少ないがいくつかある)エンジン車のうち「回生機能」が付いているクルマで、アクセルオフ、ブレーキをかけると作動する。

本企画ではそんな回生ブレーキの仕組みと、やや誤解されがちな「上手な使い方」について解説していただいた。

文/諸星陽一、写真/TOYOTA、NISSAN、HONDA、SUZUKI、MAZDA、平野学、ベストカー編集部

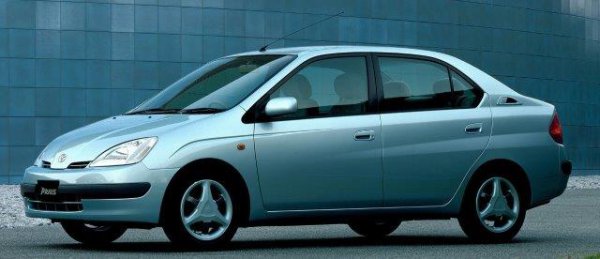

【画像ギャラリー】少数派で貴重な存在 モーターを搭載しないエンジン車で回生機能を持ったクルマたち

普通のブレーキはエネルギーを捨てるだけ

EVでもアクセルペダルを戻すとエンジン車のエンジンブレーキが効いたときのように速度が下がりますが、このときのブレーキはエンジンブレーキではなく(そもそも、エンジンが存在していません)回生ブレーキというシステムが働きます。

回生ブレーキというのは、クルマが走っているという運動エネルギーを発電機で電気エネルギーに変換してバッテリーに貯めるシステムです。エンジンとモーターで構成されるハイブリッド車でも同様に回生ブレーキが動作します。

回生ブレーキを理解するために、まずは普通のブレーキ(フットブレーキ)のことを考えてみましょう。

普通のブレーキはディスクやドラムで摩擦を発生させると同時に、タイヤの速度を制限して車体の速度よりも低くすることで抵抗を発生させて速度を落とします。

普通のブレーキ、エンジンブレーキともに多くは運動エネルギーを熱エネルギーに変換して大気中に捨てることで速度を落としています。

純粋なガソリンエンジン車のエネルギーフローは次のようなものです。

ガソリンタンクからエンジンに運ばれたガソリンは空気と混合され、点火プラグの火花で燃焼しピストンを押し下げます。その力がミッション、ホイール、タイヤと伝わりクルマを走らせます。

いっぽう、速度を落とすときはその力を熱に変換して捨てているわけです。純粋なエンジン車で速度を落とすためには、エネルギーを捨てるしか方法がありません。

コメント

コメントの使い方