自律自動運転の最新情報と、そもそも自動運転とはどんなもので、どのような世界を目指しているか、をお届けする連載企画の第2回、今回はそのものずばり、「自動運転とは何か」をお届けします。

文/西村直人 写真/Adobe Stock、メルセデスベンツ、ホンダ、日産

自動運転技術での「日本」の現在地 【自律自動運転の未来 第1回】

■日本において「自動運転」とはレベル3以上

「もっと便利に、快適に」

進化を続ける自動車は、自動運転技術を得ることで新たな役割を担います。これまで人(ドライバー)主体で行ってきた運転操作を部分的、もしくは大部分をシステムが代わって行うからです。

自動運転の世界は1950年代から、主に北米の自動車メーカーを中心に将来の技術として開発が進められてきました。当初は「人の操作をそっくりそのまま自動化することが自動運転である」という発想が大半を占め、ボタン一つで目的地へ運んでくれる、いわばロボットカー的な要素も見受けられました。

一方、自動車が単体で自律的な自動走行を行うことは、技術的にも安全性の面からも難しいことから、道路に設置された端末と通信を行ったり、管制システムとのやりとりを行ったりすることが必要であるとする声も当時からありました。

なにが自動運転で、なにが自動運転ではないのか? 本格的な自動運転社会の到来を前に、これらの定義をしっかり理解することが大切です。

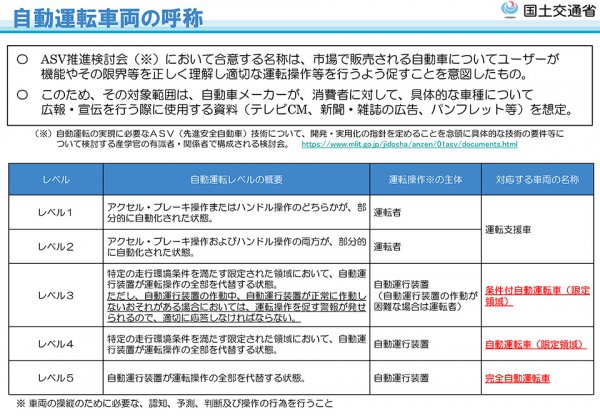

現在、日本においては、国土交通省が「主要なASV技術の概要及び自動運転関連用語の概説」(2020年12月11日~)のなかで、「SAE自動化レベルのうち、レベル3以上の技術を“自動運転”と呼ぶ」と定義付けを行なっています。

さらにレベルごとの呼び名も示され、レベル3を「条件付自動運転車(限定領域)」、レベル4を「自動運転車」(限定領域)、レベル5を「完全自動運転車」とそれぞれ定義し、レベル1とレベル2は従来通り、運転支援車であることが改めて伝えられています。

コメント

コメントの使い方