■ホンダが持つさまざまな技術が転用可能

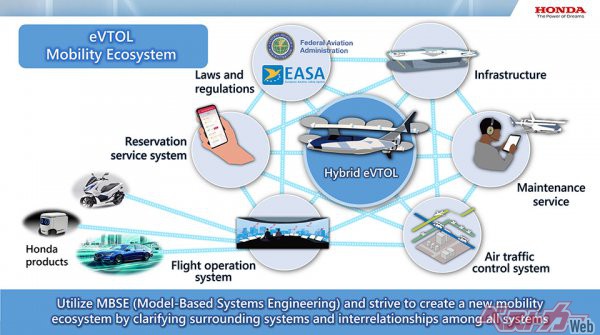

ホンダと本田技術研究所は2021年9月30日、新技術の一部を公開。ここで目玉となったのが空飛ぶクルマ「Honda eVTOL」の開発だった。本田技術研究所の大津啓司社長は「既存のコア技術を重ね合わせることで、新しい技術や商品を実現し、新たな領域に事業を拡大していきたい」と語っている。

ホンダが開発中のeVTOLは垂直離着陸用の8つの電動ローターと推進用の2つの電動ローターが設置され、定員4人が想定されているという。

キャビンは乗員の快適さを重視し広く設計されている。ちょうどホンダ車と同じくらいのヘッドクリアランスだという。

航続距離で約400㎞、最高速度は270㎞/h以上、巡航高度は6000~1万フィート、積載重量は400㎏以上を目指している。

ホンダが垂直離着陸用ローターと推進用ローターを分けたのには理由がある。

ローターの角度を可変させることで垂直離着陸と推進機能を統合したティルトローターは燃費の面では有利だが、いったん事故が起こってしまうと、他の機能で補うことが難しい。

垂直離着陸と推進用のローターを分けたことで緊急時の余力を確保。機体にはタンデムウイング(2枚翼)が採用され、巡航時の消費エネルギーを最小化し、プロペラが停止した場合に飛行機のように滑走路への緊急着陸できるよう設計、旅客機と同等の安全性を実現しようとしている。

それだけではない。マルチローターを採用したことでローターの小径化を可能にし、ヘリコプターと比較しても音が静かで、乗員はもちろん離着陸時や飛行時の周辺環境への影響も最小限に抑えることができる構造となっている。

そして他社のeVTOLにはない特徴として挙げられるのが航続距離を大きく伸ばすことのできる「ガスタービン・ハイブリッド・パワーユニット」を採用するという点だ。これはガスタービンエンジンで発電し、発電した電気でローターを駆動するという「シリーズ(直列)ハイブリッド方式」のモーターだ。

バッテリーに蓄えられたエネルギーだけで飛行する他社のeVTOLは100㎞前後の飛行距離で、都市近郊でのタクシーのような短距離での使用を想定しているのに対して、ハイブリットを採用したホンダのeVTOLは都市間移動をカバーする中距離での使用を想定し、400㎞の航続距離の飛行が可能だという。

ではなぜホンダは航続距離の延伸を可能にできるのか。

■航空機、F1、ハイブリッド…

ホンダには小型航空機「Honda Jet」の開発の経験とそこで培われた技術があるからだという。航空機の機体とエンジンの両方で米国連邦航空局(FAA)の認定を受けているのは世界の中でもホンダだけだ。

「Honda Jet」の開発では軸流式ジェットエンジン「HF120」の量産化に成功している。ここで培われたガスタービンの技術をeVTOLでも活用していくほか、クルマで培われたハイブリッド技術が生かされる。

それだけではない。eVTOLの開発ではホンダのF1の技術も有形無形の形で注ぎ込まれている。F1のパワーユニット(動力発生装置)技術をeVTOLの超高回転ジェネレーター(発電機)などに取り入れたほか、空力開発のシミュレーション解析技術や設備も活用。速度域や空気流の乱れが旅客機よりもF1に近いため、レースの車体技術もeVTOLに反映させるという。

「Honda Jet」やF1、ハイブリット車、安全運転支援技術など経験したエンジニアをプロジェクトのメンバーとして参加させ、総力あげて開発を進めていくという。

2023年には米国でプロトタイプの飛行試験を開始、25年にはハイブリットシステムを搭載した機体で航空実験に移行。20年代後半までに米国のFAA(米連邦航空局)での認定取得を完了し、30年代のグローバルでの事業化をイメージしているという。eVTOLの自立飛行が可能となる2050年ごろにはグローバルで、30兆円規模の市場が想定されているという。

はたしてホンダはどこまでこの新市場に食い込むことができるのか、今後の成り行きが注目される。

【画像ギャラリー】ホンダが構想する「新領域」には空飛ぶクルマだけでなくロボットや小型ロケットも!!??(11枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方