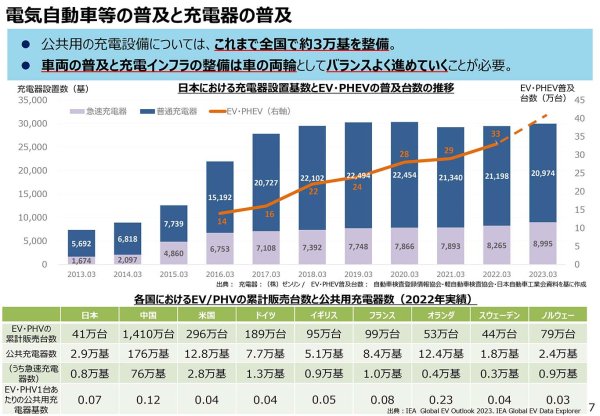

■そもそも「充電インフラ」が成立していない

BEVがファミリーカーとして本格的に普及するには、バッテリーが唯一の問題というわけでもない。出先での充電、いわゆる「経路充電インフラ」の普及や事業化も、まだまだなのだ。

政府にもっと金を出せという声は大きいが、それ以前の問題として、重たいイニシャルコストを全額補助でカバーしても、充電事業の採算化は難しく、世界中を見回してみても、まだ誰も「それ」を成し遂げていない。

当たり前だが、未来永劫続く補助金はあり得ない。タダで設置してもらった充電器は、耐用年数を迎えたところで、新品の代替機に入れ替えたいところだが、続々と廃止になり、充電拠点が減っている。

補助金でイニシャルコストをゼロにしても、ランニングコストぶんも稼げない赤字では継続のしようがない。

いずれにしてもどこかで充電事業をサステイナブルにしない限り、インフラが発展する可能性はない。充電単価を上げるしかないだろう。

そうしたBEVのランニングコストの上昇も含めて、結局のところ、すべてを決めるのは「市場の吸収力」である。BEVの普及は、お客に選ばれ、買ってもらって初めて成立するし、充電も事業化して成立する。

そこを無視して「作ればなんとかなる」という雑なプランで行くからフォルクスワーゲンのようにリストラに至ったり、中国のようなBEVの墓場ができるわけで、そこがわかっているテスラは「低価格モデルを出す」「もうじき出す」と言い続けているが、いまだに出してこない。筆者の買い被りでないのなら、現状では訴求力のある商品にならないと判断しているのだと思う。

■「指をくわえて待っていろ」というわけでは断じてない

ということで、BEVの普及には、何よりもバッテリーの価格を下げることと、充電インフラの事業採算性を確立することが必須であり、それを解決しないまま勢いだけで「今でしょ?」というのは無謀。

昨今、スピード経営が無闇に持ち上げられているが、すでに述べたとおり、他山の石とすべき事例が先行している。

早く仕掛けて失敗に至った例こそ直視すべきであって、当たり前の話だが物事にはタイミングというものがある。

主流のファミリーカーに関しては、状況が煮えてくるまでは仕掛けるタイミングを見計らうべきで、現状では調査目的で先行的に商品をリリースする程度にとどめたほうが賢明だ。

そうした状況判断を単純に「出遅れ」呼ばわりするなら、拙速を尊ぶとでもいうのだろうか? 本格的にBEVビジネスを仕掛けるには残念ながらまだ機が熟していない。バッテリーに関しては多少なりとも前進は見られるものの十分とは言えず、結局のところ課題そのものは3年前とまったく同じである。

……と書くと誤解を受けるのだが、課題が3年前と同じだからと言って、ただ誰かが解決してくれる時まで指を咥えて見ていろという意味ではない。事態を自分で切り開くトライは当然必要だ。

バッテリー価格と充電インフラについて、誰かが研究開発を続けなければ、いくら待てども機は熟さない。当然、日本の自動車メーカーも無策でいるわけではなく、その機を熟させるために、さまざまなトライアルを行なっているのだ。それこそが「マルチパスウェイの本質」である。

「第二回」に続く

「池田直渡の脱炭素の闇と光」シリーズ一覧はこちらから

![「ニッポンBEV出遅れ論」に見る大手メディアの節穴具合と実情 【短期集中連載:第一回[前編] クルマ界はどこへ向かうのか】](https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/2023/11/07161314/75d1cc7519b240ddf3a89d2c7b200432-600x371.jpg?v=1699341196)

コメント

コメントの使い方前編と共に非常に大切なことを書いてある記事なので、多くの人に読んで貰いたいです。

前にも同じコメントしたはずですが消されているので、改めて。私も周知してるんですが力及ばずで・・

そもそもBEVを“買っていただく”ために補助金頼み、という時点でもうアウトなのですね。

BEVの真価が問われるのは、ICE・HEV群と同じ土俵に立ち、性能・コスパ・走り、その他クルマとしてのあらゆる商品的価値・魅力が、何の忖度もなしに誰もが他の車種よりも優れていると認められた時になって初めて現れるものであって、現時点ではまだ比較対象にすらなっていないのが実情です。

BEVというのは、使い勝手が良くなるようにバッテリー容量を上げると重量が増して電費が落ちる、という解決困難な根本的欠陥を抱えている。

ならばと市中に充電器を増やそうとも、それに電力インフラが追いつくことは基本的にないわけで、どうやったところで自宅に設置した充電器で低速充電を毎日行うことが運用の前提となるのは明らかだ。

しかしそんなもの、自己所有戸建て以外に付くわけがない。

そこらのレオパの駐車場や月極の枠ひとつひとつにCHADEMOの充電器が設置されてる、そんな未来が今後10年や20年程度で来ると考える人は楽観的を通り越してただのバカである。

結局、充電インフラが完全に充足されることなどなく、さりとてガソリン軽油インフラを廃することはできず、どちらにとってもそこそこ不便な環境しかやってこないのではないか。少なくとも今より利便性が上がることはないと思う。

日本市場はどうでもよく、問題なのは、日本メーカーにとって稼ぎ頭の海外市場でBEVの販売台数が1000万台まで増えていることです。今後、BEVの市場が更に拡大した時、日本メーカーは大丈夫でしょうか。その時には、BEVを大量生産している複数の海外メーカーとの熾烈な競争が待っています。その上、バッテリー自体の大量確保ができない可能性が高く、競争の舞台にそもそも日本メーカーが立てなくなることが心配です。

豊田通商は10年前から電池資源の確保に動いてますよ。

BEVモヤモヤが晴れました。

非常に読みやすく、分かりやすい記事です。

VWとイギリスのくだりは、あったなーと思いました。

早く続きが読みたい。

BEVは走行時にCO2を排出しないので善、ICEは排出するから悪、というのがBEV推進派の主張の柱となっている。しかし我が国の電力の約8割が化石燃料による火力発電であるということ、さらにBEVの心臓とも言うべき電池の製造においても大量のCO2を排出しているので、LCAの観点からCO2の総合排出量はむしろBEVはHEVを上回るという試算も出ているほど。

だから現時点ではBEVが一番エコとは言えない。

無責任に「電気自動車の時代だ。日本は遅れている」と喚いてる者に限って電気自動車を買ってもいなければ乗ってもいないようなのばかり。

マスコミ関係の使用車両がそれを端的に示している。

そもそも欧州はディーゼル不正からエンジンでの優位性が無くなり、日本に対して勝ち目が無くなったから政治的に汚く現実を歪め、電気自動車を強引に押し付けているに過ぎない。