「何を当たり前のことを」と思われるかもしれないが、バッテリーEV(以下、BEV)は電気エネルギーでクルマを走らせている。その際、電気はそのままの形では貯めておくことができないので、化学エネルギーに変換して貯める。その貯蔵機器が「バッテリー」である。

さてそのバッテリーの仕組みはあまり解説されていないので、まずはそこから入りたい。

文/池田直渡、写真/AdobeStock

■「ニッポンBEV出遅れ論」に見る大手メディアの節穴具合と実情 【短期集中連載:第一回[前編] クルマ界はどこへ向かうのか】

■いまBEVが一般ユーザーの需要を「まともに」満たせるのは両極端だけ 【短期集中連載:第一回[後編]クルマ界はどこへ向かうのか】

コメント

コメントの使い方カーボンフリーについてはまずバッテリーを必要としない住宅や事業所の暖房、熱源を電気に変更し、そこで浮いた化石燃料でBEV化できない自動車を動かすのが合理的である。

北欧などではこの冬から化石燃料による暖房を禁止したらいい。

そもそもBEVは利便性無いし、金持ちの好奇心で乗る車。それでも普及させたい中国や欧州は、自国のメーカーを儲けさせて利益を得たいがため。最初から環境保護なんて誰もそんな意識は持っていない。

まぁこれから合成燃料の技術が進んで、HEVが普及していくから、BEV推進国、BEVしか作れないメーカー、BEVユーザーは後々後悔していけばいいと思う

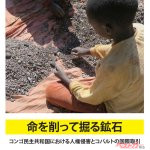

こういう記事は大切。未だにBEVと中国や児童労働や環境負荷が、結びついてない方々がいますので

これらの話は昔から分かっていたことで2020年には既に問題視されていて、事実を述べても叩かれました。ですから世界の目が覚めた今になって言い出すなんてズルいという意見もあります

ですが私は今からでも価値があると考えます。それは、過去の自分を否定したくないが故にEVも良いと固定したい層が、まだ沢山いるからです