DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)の登場はインパクト絶大で、その変速レスポンス、フィーリングのよさで大絶賛。MT不要論、すべてのATはDCTに代わるのではないか思えるような勢いがあった。

しかし、実際には従来どおりMTは設定されているし、日本車ではDCTを搭載するモデルはごく少数派のマイナーな存在となっている。

なぜDCTは天下を取る勢いだったのにそれほど普及して理由を、クルマのメカニズムに詳しい鈴木直也氏が考察する。

文:鈴木直也/写真:HONDA、NISSAN、MITSUBISHI、VW、ベストカー編集部

DCTの登場のインパクトは絶大!!

日本市場にDCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)が初めて導入されたのは、2005年のゴルフV GTXからだったが、クルマ好きにとってその衝撃は並々ならぬものがあった。

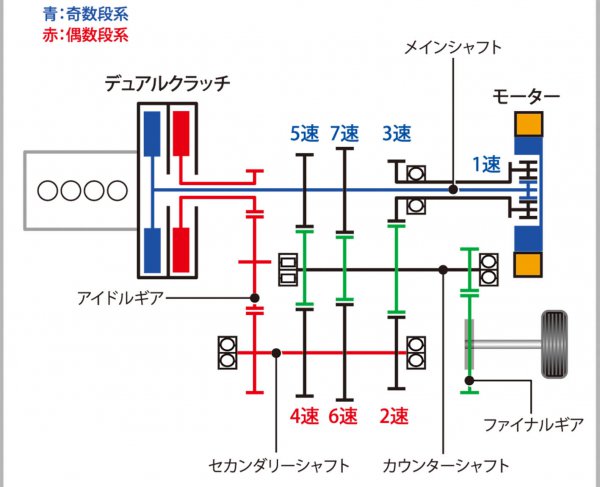

今ではよく知られているとおり、DCTはマニュアルミッションの奇数段と偶数段それぞれにクラッチを備えているのが特徴(ゆえに、デュアルクラッチ)。

シフトチェンジを行うときには、次に選択したいギアを先にエンゲージしておいて、クラッチの接続を切り替えることで一瞬で変速が完了する。

たとえば、1速でスタートする時点ですでに2速のギアは噛み合っていて、シフトアップは1速側クラッチを離すと同時に2速側クラッチをつなぐことで実行する。もちろん、このクラッチ制御やシフト操作はすべて電子制御の油圧作動。いかにもドイツ人好みの精密なカラクリ仕掛けだ。

従来のATでは、「攻めた」スポーツドライビングを行うと、トルコンが介在することによる駆動系のルーズさ、思いどおりに変速してくれないマニュアルシフト時のレスポンスの悪さなど、どうしても隔靴掻痒なもどかしさが拭えなかった。

ATにそんな先入観のあった時代、初めてDSG(フォルクスワーゲンにおけるDCTの名称)仕様のゴルフに乗った時の鮮烈なインパクトは忘れられない。

わずかなアクセル開度にも遅れなく反応する駆動のダイレクト感、アップシフトのスムーズさ、そしてマニュアル操作時のキレのいいシフトフィールなどなど……。

箱根のワインディングをかっ飛ばしつつ「これぞ理想のAT!」と大いに感動したのを覚えている。

DCTは瞬く間にクルマ好きを魅了

DCTの出現は、従来ATの不満をほぼすべて解消する画期的な発明。当時(少なくともぼくは)そう思ったわけだ。

当初、GTXやGTIなどのスポーツモデルからはじまったVWのDSG攻勢だったが、その走りの高評価にVWも自信を持ったようで、普及モデル用に乾式クラッチ7速モデルを投入するなど、急速にフルラインDCT化を推し進めてゆく。

VW・AUDIグループを中心とするドイツ勢でDCTモデルが一気に花開いたことで、2000年代のATの勢力分布は大きく変動。

アジア勢を主体とする燃費志向のCVTグループ。スムーズな走りを重視するトルコンステップATグループ。歯切れのいい走りに燃費効率も優れたDCTグループ。この3つの勢力がしのぎを削ることとなった。

この当時、新しいメカニズムに目がないぼくは、「燃費志向のコンパクトカーは別として、プレミアムカー分野では走りのいいDCTがステップATを圧倒するのでは?」と予想。

ぼくだけじゃなく、当時のエンスーはほぼ例外なくDCTのキレのいい走りに魅了されてしまったといっていい。

コメント

コメントの使い方やはりアイシンのCVTが大勝利!!