町を走るタクシーの車種は、近年多様化を見せている。その背景にはワンボックスやミニバンを使ったワゴンタクシーといったサービスの多様化や、個性や上質さを売りとしたレクサスをベース車にしたタクシーの登場などもある。

またプリウスやリーフなどの環境に配慮した車種の導入もある。

そんな中2017年にJPN(ジャパン)タクシーが登場すると、国から補助金が出ることもあって普及が進み、特に都心部では多く見かけるようになった。

しかしそんなJPNタクシーの牙城を脅かす車種が、同じトヨタから登場した。それがシエンタベースのタクシーだ。

今回はシエンタ人気の背景に迫る。

文:小林敦志/写真:ベストカー編集部、TOYOTA

【画像ギャラリー】トヨタ車両同士で繰り広げられる骨肉の争い!? タクシー業界を制するのはどっちだ!

他社ライバル車と比較したシエンタの盛衰はタクシー仕様の影響?

“カローラvsサニー”といった、ボディサイズやコンセプトが被り、まさに“ガチンコ”で販売台数を競うといったライバル関係を構築する車種は、大昔に比べればその数はかなり減っているが、軽自動車やコンパクトカー、ミニバンなどをメインにいまでも存在する。

そのひとつがトヨタ シエンタとホンダ フリードとなるだろう。

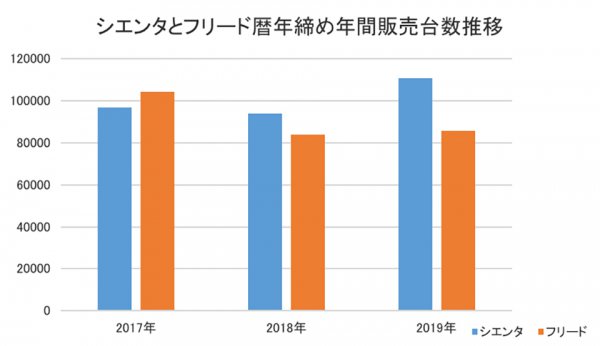

自販連(日本自動車販売協会連合会)統計を整理し、両車が現行モデルとなりフルカウントとなった2017年から2019年までの暦年締めでの年間販売台数を比較すると(図1参照)、2017年はフリードが勝っているのだが、2018年はシエンタがフリードに逆転、2019年ではさらに販売台数で大差をつけるようになった。

2019年に大差でシエンタがフリードに勝つこととなった一因としては、2列シート仕様の追加設定と、それに伴うシエンタをベースとしたタクシー車両としてのニーズの増加があるものと考えられる。

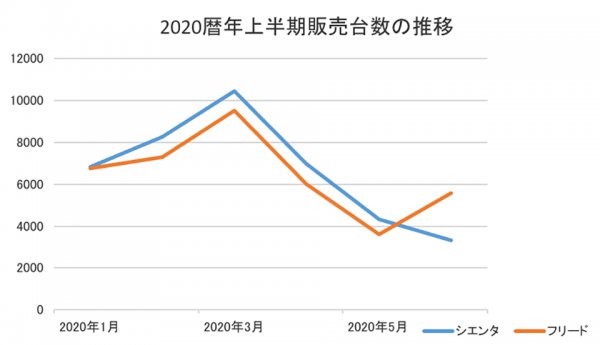

2020年1月~6月までの月別販売台数をみると(図2参照)、1月こそ僅差ではあったが、5月までは一定の台数差をある意味維持しながら、シエンタがフリードに勝っていた。

4月、5月になると新型コロナウイルス感染拡大による販売台数の落ち込みも同じペースを見せていた両車だが、6月になるとフリードは5月に対し目に見えて復調傾向を見せたのだが、シエンタはそのままさらに販売台数を落とした。

このような結果となったことについては、シエンタはタクシーニーズも加わり販売台数の上積みを行ってきたのだが、新型コロナウイルス感染拡大により、タクシー事業者の多くが緊急事態宣言発出中をメインに、稼働台数を押さえて営業運行を続けたことにより、収益が圧迫したことにより新車への入れ換えを見送る動きが顕著となり、これがシエンタの6月の販売台数に影響を与えたものと考えられる。

脇腹に輝く東京2020ロゴ ご存知JPNタクシー登場!

しかし、トヨタにはタクシー専用車といってもいい、“JPNタクシー”がラインナップされている。LPガス ハイブリッドエンジンを搭載し、クラウンコンフォート比では飛躍的に燃費性能が改善され、MPVスタイルの採用により車いすを使ったままで乗降を可能とするユニバーサルデザインにもなっている。

しかし、車両価格がクラウンコンフォート比で100万円ほど高くなっており、とくに地方の事業者では新車での入れ換えに難色を示す動きも目立った(地方はクラウンコンフォートの時代から新車では負担が重く、東京などの都市部で使ったコンフォートやクラウンセダンのタクシーを中古で購入し車両の入れ換えを行うことが多かった)。

販売現場もこのような事業者の反応はキャッチしているようで、タクシー車両としては破格ともいえる、お手ごろなリースプランを設定し、タクシー事業者へのリース販売を積極化しているとの話も聞いている。

トヨタは消極姿勢を見せていたとされているが、タクシー業界の強い要望でLPガスハイブリッドエンジンが開発され、それが搭載されたJPNタクシーがデビューしている。

コメント

コメントの使い方