ルノー・日産・三菱の3社は、アライアンスのもと、プラットフォームも共同開発し、性能向上とコスト低下を達成する努力を日々行っている。

例えば、現行型の日産 ノートは、ルノー ルーテシアと同じVプラットフォームだ。しかしこの2台、クルマの性格は大きく異なる。ファミリーカーで「のんびり」としたノートに対し、クリオは「走り」のイメージが強い。

なぜ、ルノー車と日産車は、同じプラットフォームを使っているのに、走り味がこんなにも違うのだろうか。

文:吉川賢一、写真:日産、ルノー、編集部

【画像ギャラリー】欧州で受注開始された新型ルノークリオ E-TECHモデルをみる。

プラットフォームとは人間の「胴体」と一緒

クルマのプラットフォームは、人間でいうと「胴体」のことだ。人間の体格にさまざまな違いがあるのと同じく、クルマにもコンパクトカーから大きなSUVまで、サイズに合わせたプラットフォームが存在する。

イチからクルマのレイアウトを作り上げるよりも、ベースとするプラットフォームを使いまわした方が、設計的な時間が省けるからだ。

人間は、体幹を鍛えると、筋肉のバランスが整い、カラダ全体の安定性が高まるという。クルマも同じで、プラットフォームを鍛えることで、各部を的確に動かすことができる。

心臓に相当するのがエンジン、腕や足がサスペンション、手や靴に相当するのがタイヤだとすると、すべてがつながる胴体のポテンシャルが、そのクルマの性能のベースを作っているといえるのだ。

プラットフォームごとにレイアウトスペースが決まるので、搭載可能なエンジンの選択肢が決まったり、サスペンションの取り付け位置を変更することは困難になる。

ただし、スペースに合わせて設計された他のエンジンや、車体補剛部品の追加、サスペンションのリンクの軽量化や補強、少々のジオメトリ変更、ブッシュ剛性のチューニング、バネやスタビライザー・ダンパーの特性変更、また、タイヤの変更などはできるので、ハンドリングの味付けを大きく変えることは可能だ。

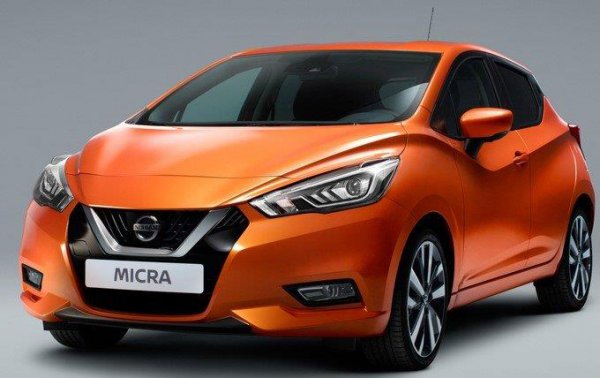

5代目クリオはK14マイクラと同じ

プラットフォームは、法規(※最重要視しているのは衝突安全性能)に対応できる見込みがなくなった、という場合や、燃費や音振、操縦安定性といった魅力性能の競争力が、維持できなくなりそうな場合などに更新が行われる。

同じ呼び名でも、定期的に更新は行われている。

ルノー・日産・三菱は、アライアンスによって、品質向上やコストダウンなどのメリットを得られる方法を模索し、モジュラー式のプラットフォーム戦略=CMF(コモンモジュールファミリー)の導入を推進してきた。

「モジュール」とは、車両を構成する主要部品を、「エンジン」、「コクピット」、「フロントアンダーボディ」、「リアアンダーボディ」といった4つのモジュールに分け、さらに、「電子アーキテクチャー」を加えた5つのモジュールの組み合わせで、FFとFFベースの4WD車の、様々な車種に対応させる方式のことである。

2019年にデビューした5代目クリオ(日本市場向けのルーテシアは、2020年6月現在、4代目を販売中)は、「CMF-B」を採用しており、欧州販売の2代目ジュークと、プラットフォームおよびモジュールを共用している。今後は三菱車にも使われていくだろう。

しかしながら、目に触れるエクステリアやインテリアのパーツなどは、それぞれのメーカーが作るため、クルマをひっくり返して裏から見ない限り、5代目クリオと2代目ジュークが同一部品を使っているとは気が付かない。ちなみに、K14マイクラやルノーキャプチャーもCMF-Bだ。

コメント

コメントの使い方