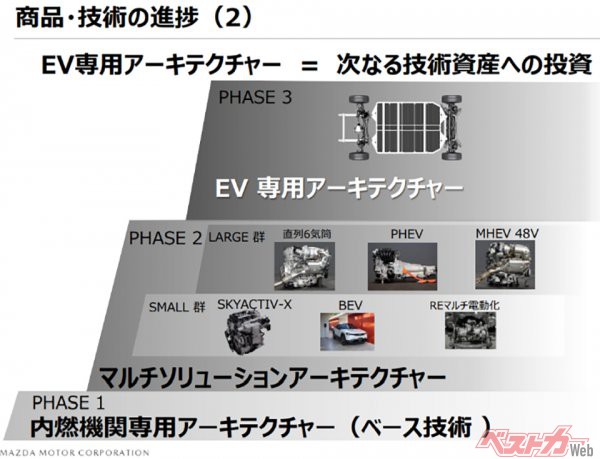

■マツダはラージ群商品4車種で独自価値を進化させる

ただ、現在ラインアップにあるCX-5と、これから登場するCX-50やCX-60とは、デザインも一貫性があり、大きさもさほど変わらない。クルマにあまり興味がない方にとっては、ほとんど同じクルマに見えるだろう。なぜマツダは、似たようなSUVでラインアップを拡充しようとしているのか。

ラインアップ拡充は、王道の販売戦略だ。店舗やインターネット上で顧客が見たクルマに気がかりな点があった場合、すぐ横にある別のクルマと比べることができるため、他メーカーへ流れていくことをある程度防ぐことができる。

既存のマツダ車オーナーに向けても、最新装備となった別のクルマが、新たな候補にあがりやすくもなる。規模の小さなマツダにとって、既存顧客が離脱することはもっとも恐ろしいこと。

マツダ車販売店(若しくはホームページ)からの離脱を防ぎ、顧客をつなぎとめたい、というのがマツダの目的であり、食い合いを許してでも、ラインアップの拡充を図る、という考えなのだろう。トヨタが展開している「隙間が一切ないフルラインアップ」戦略と同様だ。

そして、マツダの製造工場のしくみにも理由がある。マツダ車のメイン生産拠点は、広島県の本社工場(宇品第1、宇品第2)と三次事業所(エンジン製造)、山口県の防府工場の2カ所で、年間おおよそ100万台規模の車両製造をおこなっており、そのうち約5分の4が海外へ輸出されている。

複数車種を同一ラインで組み立てる混流ラインとなっているため、車型が大きく異ならなければ、いろんな車種を効率的に製造する仕組みが整っている。

また、ボディの基本骨格は同じとして、ホイールベースを少し伸ばして3列シートにしたり、トレッドを広げてボディ拡幅したり、といった小さな差別化であれば、開発車2台を並べて、走りの味付けを作り分けたりと、車両開発を同時進行しやすく、時間短縮(開発コスト削減も)にもなる。

つまり、効率的に(小さな違いであっても)別のクルマとしてつくるしくみが整っているマツダにとって、似たようなクルマでラインアップを拡充することとは、販売を増やすためにもっとも効率的な方法であり、あえて新型車で用意することで「独自価値」を強めた商品として、差別化を図ろうとしているのだろう。

■「独自価値」の構築には忍耐力が必要か

ここ10年のマツダ車のデザインや技術力は、誰もが認めるところだ。

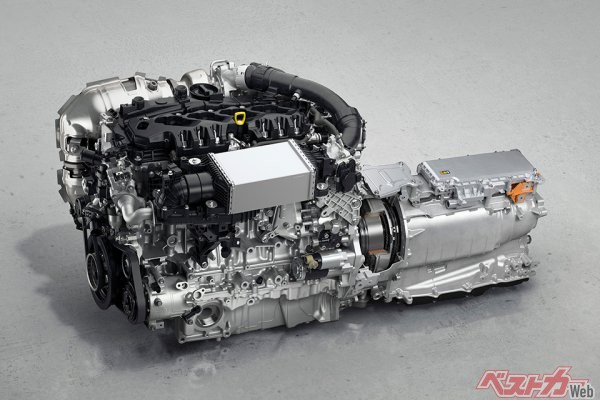

しかし、ラージ群商品4車種の目玉アイテムである「縦置きレイアウトの直6エンジン」は、すでにメルセデスやBMWといった欧州車メーカーが、何十年も前から行ってきた戦略である。

そしてそうしたブランドに突如食い込める程、現在のマツダのブランドはまだ昇華していない。レクサスやトヨタであっても実現できていないハードルの高さだ。

そのためマツダには「足場固め」として、2世代、3世代にわたりつくり続ける体力と、成功するまで諦めない忍耐力が重要だ。

仮に、直6搭載の新型車が売れなくとも、1世代で諦めず、次モデルに向けて改善し、顧客へと訴え続ける「心意気」が、信頼関係を築きあげ、そしてそれがブランドをつくりあげる、ということに繋がる。

1世代で「味見」したくらいで辞めてしまう程度の覚悟であれば、バッテリーEVへと戦略を全力で転換する方がよっぽどいい。

コメント

コメントの使い方