将来の電動化市場に向けて実証実験を行うため、ヤマハが電動バイクのE01を発表。5月から個人リースも実施する。その詳細と、プレス向けの試乗会で体感してきた新時代の乗り味をレポートしよう。

文/沼尾宏明、写真/ヤマハ発動機、南孝幸

【画像ギャラリー】EVなのにシート下にはフルフェイスヘルメットが収納可能の実用性(8枚)画像ギャラリーガソリン125ccのNMAXよりパワフルで圧倒的に静か

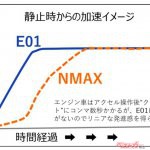

無音の停止状態からスロットルを捻ると、スーッと静かに加速。過激ではないものの、相当力強い。その後も右手の動きにダイレクトに反応し、フィーンというモーター音ともに振動もなく車体を前に押し進める。

――ヤマハの電動バイク「E01」に試乗して驚いた。エンジン125ccのNMAXより静かで明らかにパワフルなのだ。価格や充電環境などを度外視して、走りだけを考えればガソリン車が時代遅れに感じるほど新鮮だった。

E01は、将来の二輪電動化に向けて、様々な課題を浮き彫りにするために開発された実証試験用の完全電動(BEV)バイク。現状のエンジン車と比較し、利便性や価格、充電方式など“生の声”を得るべく、世界6地域で実証実験を行う。

実証実験は日本のほか、欧州、台湾、タイ、マレーシア、インドネシアで実施。重要な検証要素である気温差をはじめ、交換用バッテリーが普及している台湾、125ccで高速道路を走れる欧州とマレーシアなど環境の違いも考慮した。

最高速100km/h、航続距離104kmを実現

開発コンセプトは「Plugged Yamaha to new era」(ヤマハ発動機が新時代を切り開く)。

ヤマハは1991年以来、電動バイクに取り組み、国内の現行モデルにはE-ビーノ(50cc相当)がある。E-ビーノの航続距離はバッテリー一個使用の場合、カタログ値で約29km。坂道などがあると10km台になる。

今回のE01は原付二種(51~125cc相当)で、約104kmの航続距離(60km/h定地性能)と最高速100km/hのパワーを兼ね備えた実用的なモデルだ。

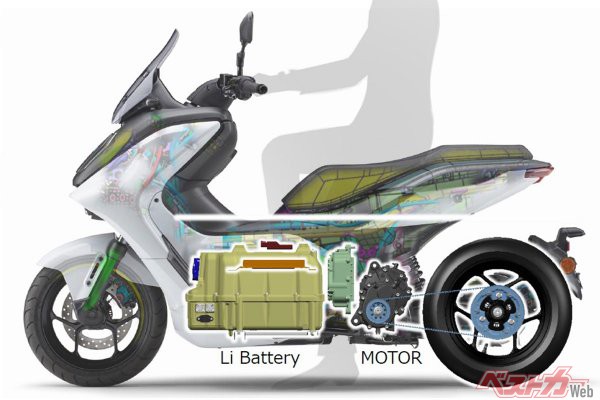

搭載される空冷モーターは、子会社のヤマハモーターエレクトロニクス(YEJP)に製造を委託し、自社で設定。独自の「平角太巻き線技術」を採用し、最高レベルの高効率化を実現した。

そしてリチウムイオンバッテリーは大容量4.9kWhを確保。セルは購入品ながらパッキングは内製だ。ケースはCFアルミダイキャスト製とし、軽量コンパクトな設計としている。

コメント

コメントの使い方高速も乗れるとなると、航続距離の短さが際立ってしまう。1時間乗って30分休憩では話にならない。

そう考えると、EVは125までだと思う。それ以上は、パラレル式のハイブリッドかな?あるいはマイルドハイブリッド。GTモデルだと、バッテリーだけで200キロになってしまったら、それこそ乗り物として不適格。