日産の創立前から生産されていた「ダットサン」が、遂にその歴史に幕を閉じた。振り返れば、アメリカでは1969年に発表したダットサン240Zが、2019年に至るまで最も売れたスポーツカーとしてその名を残し、通称ダットラで親しまれたダットサントラックは米国日産の屋台骨として、人々に重宝され、愛された。

1980年代に一度日産のブランド刷新のため消滅したダットサンであったが、その後カルロス・ゴーンによって復活。しかし販売は低迷し、この度すべてのモデルが生産終了されることとなった。近年ではその輝きはくすんでしまったものの、日本の、いや世界の自動車史に名を残し、忘れられるべきでないダットサンについて、その歴史を振り返っていこう。

文/中村秋子、写真/日産、FavCars.com

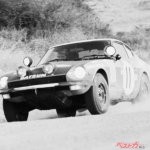

【画像ギャラリー】ダットサンが再び消滅…偉大なるダットサンの歴史を振り返る(14枚)画像ギャラリー戦後のモータリゼーション黎明期を牽引したダットサン

その歴史は、1914年まで遡る。後に日本初の国産自動車メーカーとなり、現在の日産やいすゞ自動車の前身となる快進社自働車工場が、エンジンを含め、初めて純国産自動車として発表したのが、このダットサンのルーツである。

DATという名称は、財界の有力者であり、快進社の創立者である橋本 増治郎(はしもと ますじろう)を支援していた田 健治郎(でん けんじろう)、青山 禄郎(あおやま ろくろう)、竹内明太郎(たけうち めいたろう)3名の頭文字と、逃げ走るウサギのように速く走る「脱兎(だっと)」をかけて名付けられたという。

当初開発されたのは、V型2気筒10馬力エンジンの3人乗り小型乗用車であったが、その後1916年には直列4気筒エンジン搭載の41型ダットサンを発表。戦後は乗用車だけでは市場での競争に苦しみ、復興に必要な軍用トラック型の生産も行った。その頃には、社名も「ダット自動車商会」となり、時を同じくして、乗用車の生産に苦戦していた「実用自動車製造」とともに、1930年、ダットサン(DATの息子)の試作車を完成させた。

その後、日本の財閥で十五大財閥のひとつで、鮎川財閥の鮎川 義介(あいかわ よしすけ)がダットサンの商標および大阪のダット工場を手に入れ、1934年、横浜に工場を設立、日産自動車株式会社を誕生させた。本格的に乗用車製造の量産化に取り組み1937年には年間販売台数3500台にのぼった。

コメント

コメントの使い方