クルマに乗って気持ちいいと感じる要素はいろいろあるが、最もわかりやすいのがエンジンのフィーリング。特に高回転まで一気に回る、吹け上がる気持ちよさは一度味わったら病みつきになる中毒性がある。

日本のエンジンで高回転型といえばホンダのイメージが強いが、数多くのロードカー、チューニングカー、レーシングマシンなどに乗った経験を持つ松田秀士氏に、高回転が気持ちいいエンジンを選んでもらった。

文:松田秀士/写真:HONDA、TOYOTA、MAZDA、LEXUS、SUBARU

高回転まで回るだけじゃダメ

2輪車メーカーのホンダ、スズキは古くから超のつく高回転型エンジンを登場させていた。

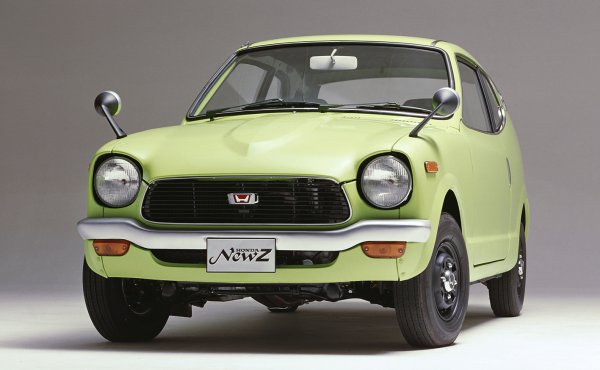

ホンダではZ、N360に搭載された360cc、空冷2気筒のN360E型エンジン、スズキでは2代目アルトに搭載されたタコメーターが1万回転まで刻まれたF5A型など、恐ろしく回るエンジンは大きな魅力を持っていた。

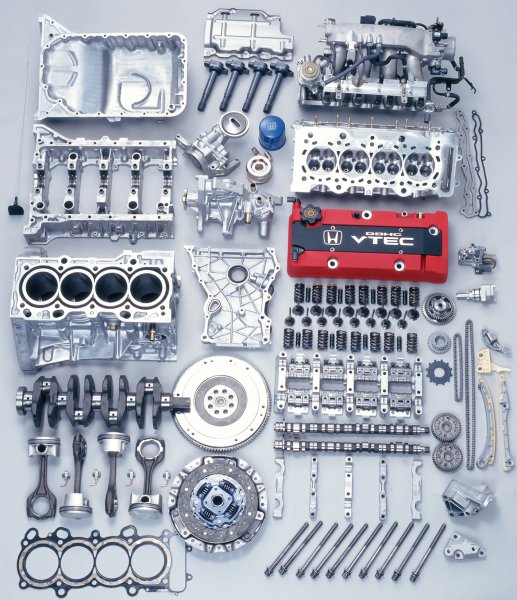

しかし日本の高回転型エンジンに大きな変革をもたらしたのは、ホンダが開発したVTECであることに疑う余地はない。VTEC登場以降、トップエンドまで一気に回るというのがトレンドとなっていき、バルブタイミングに加えバルブのリフト量まで制御。

三菱からはMIVEC、日産はVVL、トヨタはVVTL-iにより高回転型エンジンを市販し、1990年代中盤から2000年代前半にかけての日本は高回転エンジンが多数登場した。

高回転型エンジンの定義というものは存在しないが、7000回転以上回ることは必須だと思う。ピストンスピードが20km/hを超えると、バルブスプリング、カムの形状などシビアになってくる。

昔は低中速がスカスカで高回転でようやくパワーが出る、というエンジンが多かった。さらに昔はエンジンがシャシーに勝っているクルマのほうが多かったので、エンジンの気持ちよさが強調され気持ちよさがわかりやすかった。

しかし現在はその逆でシャシーのほうが勝っているクルマが多く、エンジン自体も洗練されて使い勝手を考慮して中低速のトルク特性などを重視している。

最近のエンジンは高回転型が少ないよう思えるが、高回転での気持ちよさが体感しづらくなっていることとも無関係ではない。

ここで選んだ高回転型エンジンで重視したのは回転の質で、高回転での振動も重要な要素とした。振動が大きければ吹け上る気持ちよさも相殺されてしまう。

F20C

搭載車:ホンダS2000(1999~2009年)※2005年11月以降は2.2L

エンジン形式:直4DOHC、総排気量:1997cc、最高出力:250ps/8300rpm、最大トルク:22.2kgm/7500rpm、レッドゾーン:9000rpm

S2000に搭載されたF20Cの高回転まで一気に吹け上る回転フィールは絶品だった。特に中速域までのトルクがイマイチなかったため、その気持ちよさが際立っていた。

実用的ではないし、一般道で9000回転まで引っ張れるケースなんてあるの? と疑問視されたが、高回転エンジンを得意とするホンダはタイプRを含め、超高回転型エンジンを多くラインナップするホンダのVTEC系の集大成といえる力作だ。

マイチェンで登場したモデルにはストロークを伸ばし2.2Lに排気量アップされたF22Cが搭載された。指摘されていた低中速のトルクが増大し扱いやすいエンジンになったが、レブリミットも8000rpmに引き下げられていた。

レブリミット8000rpmだから充分に高回転型エンジンなのだが、F20Cのようなインパクトはなかった。無くなってからよさがわかる典型例だろう。

コメント

コメントの使い方