ターボといえば以前はスーパースポーツの象徴ともいえる存在だった。国産車ではまず高級車に採用され、80~90年代には多くのターボスポーツモデルが誕生した。

しかし近年スポーツモデルの存在は一部だけで、多くはダウンサイジングターボモデルに採用され、あまりスポーティな存在とは言えなくなった。

このままターボの主流はエコ技術であるダウンサイジングターボになるのかと思っていたところ、おもしろそうな新技術「eターボ」の市販化が進んでいるという。

この第3世代ともいえるターボは、自動車技術に新しい潮流を生むのだろうか!?

文:鈴木直也/写真:Porsche、BorgWarner、Daimler、NISSAN

【画像ギャラリー】モータースポーツからのフィードバック! F1の技術が市販車に生きるか!? eターボのイノベーション!

■スーパーカーブームとともに注目を集めたターボ!

ターボに新たな革新が始まりつつある。

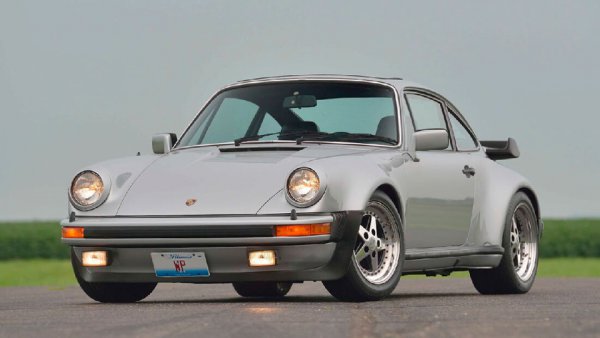

スーパーカー世代のオジサンにとって、ターボといえば早瀬左近のポルシェ930ターボだが、これはパフォーマンス志向のターボ第一世代。

これで火がついたのか、日本でも80年代後半にターボが大流行。火付け役は日産だったが、いちばん力を入れたのが三菱。この頃は主婦や子供向け商品にまで「ターボ」という言葉が浸透したほどで、バブルと言っていい勢いで「ターボ」は一世を風靡したのだった。

しかし、栄枯盛衰は世の習い。バブル崩壊後の世の中は一転して節約志向へ舵を切り、燃費の悪さが嫌われてターボブームはあっけなく終焉を迎えてしまう。

その反省から生まれたのが、ターボ第二世代となるダウンサイズターボだ。

気筒数や排気量を削減し、それによって減少する馬力をターボで補うのが基本コンセプト。

第一世代ターボも一応「捨てている排ガスエネルギーを回収するから省エネ」と謳ってはいたが、それはお題目だけだった。ダウンサイジングターボは、エンジン本体の小型軽量化や負荷率のアップによって、今度こそ真面目に燃費の向上に取り組んだのが重要なポイントだ。

その狙いどおり欧州を中心にダウンサイジングターボは大きなシェアを確保。日本勢が得意とするハイブリッドと一時は互角の戦いを繰り広げることとなった。

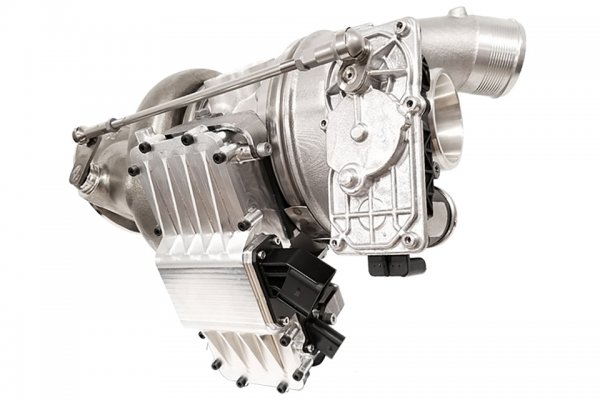

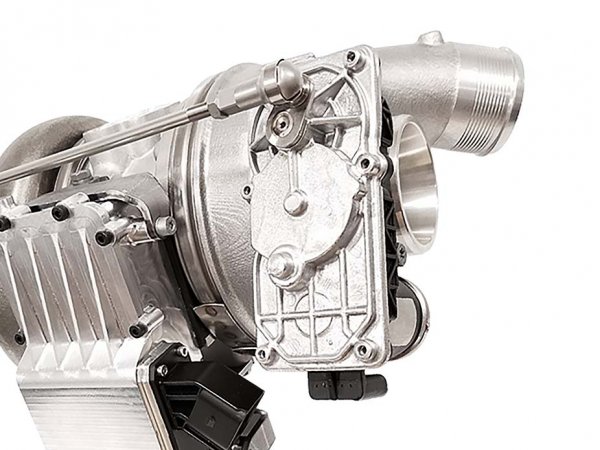

そして、いよいよ市場デビュー間近なのが、第三世代ターボともいえる電動ターボ(eターボ)だ。

■F1からの技術フィードバック! モータースポーツで磨かれた技術が市販車に?

タービンとコンプレッサーをつなぐシャフトに小型モーターを組み込み、モーター駆動による過給レスポンス向上と排ガスエネルギーを利用した充電機能を追加。これまでウェストゲートから捨てていた排気エネルギーを回収してバッテリーに蓄え、加速時にはモーターが瞬時にコンプレッサー回転数アシストする。

モータースポーツに詳しい人なら「それって今のF1のMGU-Hと同じでは?」とピンとくるかもしれないが、原理としてはまったく同じ。F1の場合はずっと大きなモーター/ジェネレータを装備して、加速時の駆動アシストにも利用しているだけの違いと言っていい。

現在のF1のレギュレーションでは、運動エネルギーを回収してバッテリーに蓄えた電力は1ラップあたり2メガジュールまでしか使えないが、MGU-Hで回収したエネルギーを直接駆動モーター(MGU-K)に送り込めば、その制限なしに利用できる。

※MGU-H(Motor Generator Unit Heat)/2014年よりF1に導入。モーター兼発電機をターボにつなぎ、タービンを回す排気ガスのエネルギーを利用して発電を行う。モーターはタービンの回転制御も行う

※MGU-K(Motor Generator Unit Kinetic)/ブレーキング時に駆動系に接続したモーター兼発電機で発電することによって、運動エネルギーを電気に変換する。逆にこのモーターに電力を送り込むことでより大きな加速が得られる。

コメント

コメントの使い方