クルマ界のあらゆる不思議に迫ることで一部でカルト的な人気を誇ったかもしれないベストカー本誌企画「不思議でたまらない」。今回は本企画から「基本ハイビーム」にまつわる「フシギ」を深掘り!(本稿は「ベストカー」2013年12月10日号に掲載した記事の再録版となります)

文:編集部/取材協力:日本自動車連盟(JAF)

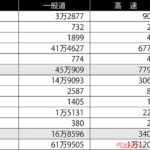

【画像ギャラリー】事故件数の差 実に約57倍!!! 「夜間は基本ハイビーム!」にまつわる「違和感」と「正解」を紐解く(7枚)画像ギャラリー■「夜間走行時はハイビームが基本」への違和感

今まさに秋の夜長の時期。少し前までは午後5時頃でも明るかったが、最近の午後5時はすっかり暗い。クルマを運転しているなら、ヘッドライトを点けないと走れないほどの暗さだ。

このヘッドライトの点灯に関して、ここのところ報道で取り上げられているのが「夜間走行時はハイビームが基本」ということだ。

これ、えっ!? と思った読者の方はいませんか。

担当のまわりでも、「むやみにハイビームで走ってはいけないんじゃないの?」と首をかしげる人がけっこういる。

また、「ハイビームが基本というのは知っているけど、対向車が途切れることがない都市部ではロービームで走っていたほうがラク。イチイチ切り替えなくてすむから」という声も多い。

クルマを運転している人ならわかるが、ハイビーム走行とロービーム走行では視認性、つまり前方の道路の見え方が明らかに違う。

そして、これらの違いによる交通事故発生件数の差は歴然だ(詳細は後ほど紹介)。それに対して茨城県警など“ハイビームが基本”ということを呼びかける県警もある。

今回は、“ハイビームが基本”という道交法が浸透していない実態と、“ハイビーム走行とロービーム走行による事故の実態”を探っていく。

■果たして今の日本の交通事情に合っているのか!?

まずは道路交通法のおさらい。クルマのヘッドライトの点灯については、道交法第52条第1項と2項に書いてある。ポイントを要約すると次のとおり。

●クルマの夜間走行時はヘッドライトや尾灯などを点灯する。この場合のヘッドライト点灯はハイビームを指す

●ほかのクルマとすれちがう場合や直後を走行する場合、交通を妨げる恐れがあるのでヘッドライトを消すか、ロービームにする。また、歩道に歩行者がいる場合もロービームにする

ヘッドライトを消す、というのはいささか違和感があり危険な感じがするが、道交法によると夜間走行時は“ハイビームが基本”で、自動車教習所でもしっかり習っているはずだ。が、警察庁やJAF(日本自動車連盟)などの調査によると、ロービームで走行するクルマが多い実態が明らかになっている。

これは単純に「ハイビームが基本を知らなかった」という運転者の認識不足もあるだろうが、それ以上に「ハイとローを切り替えるのが面倒なのでロービームで走行している」という運転者の多さが背景にありそうだ。

ハイビームが基本ということを街行く人やまわりの人間に聞いても……、「クルマが少ない田舎道を想定した道交法なのでは? 都市部では実態にそぐわない」「ハロゲンライトならハイでもいいけど、HIDでハイにされると眩しすぎて危険!」「住宅地ではハイビームが便利で、私は基本的に使い分けている。でも、ハイビームが基本という周知を行うと常時ハイビーム点灯の人や、戻し忘れが多発すると思う」

と、“ハイビームが基本”が浸透していないことが浮き彫りになった。

この道交法が制定された時と今の日本とでは、交通事情が違いすぎて(交通量の増大)現状にそぐわないという見方もできる。

また、光軸の調整などによりハイビームにしても対向車が眩しく感じないライトが開発されれば、この問題も一気に解決しそうだが、そう簡単にもいかないだろう。

茨城県警などが“ハイビームが基本”を呼びかけているが、浸透には時間がかかりそうだ。

【画像ギャラリー】事故件数の差 実に約57倍!!! 「夜間は基本ハイビーム!」にまつわる「違和感」と「正解」を紐解く(7枚)画像ギャラリー

![三角停止表示板を携行していない人は56%!! 生死にかかわる三角表示板はなぜ標準装備じゃないのか?[復刻・2013年の話題]](https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/2025/02/20155055/20131226_P172-173_main-600x413.jpg?v=1740034255)

コメント

コメントの使い方モノを照らせばよく見えるなぞ当たり前の話であって

暗くて見えない事と、まぶしくて見えない事を比較したデータを取らなければ意味がないでしょう

太陽で照らされる昼間はよく見える、太陽を直視するとまぶしいそれくらい違う話

西日の差し込む日は前が見えない、ハイビームで見えない等の状況データを集めないと比較根拠になりえないのです。