星の数ほどある日本車のなかでも、特に「感動したクルマ」を特集! 過去から現在までのすべてのクルマを対象に、自動車評論家がテーマごとの感動した10台を選出する。

今回は、ハイパワーターボから最新のハイブリッド、燃料電池まで強く印象に残った「パワーユニットに感動した日本車」。そして、クルマにとって大事な要素であるコストパフォーマンスで、「このクルマがこんな価格で!」と驚いた「コストパフォーマンスに感動した日本車」の2本をお届けしたい。

あなたの感動したクルマは何ですか?

※本稿は2020年5月のものです

文/国沢光宏、渡辺陽一郎

写真/TOYOTA、NISSAN、HONDA、SUBARU、編集部

初出:『ベストカー』 2020年6月26日号

【画像ギャラリー】あなたの感動した1台もランクイン? ニッポンの感動したクルマたち

■ハイパワーターボも電動も 日本のパワーユニット百花繚乱(TEXT/国沢光宏)

ガソリンエンジンで最も感動したパワーユニットは、ホンダ「初代インテグラタイプR」でございます。今でもハッキリ覚えているほど素晴らしかった! 低い回転域からキッチリとトルク出しつつ、普通なら売り切れる雰囲気になるやカムが切り替わり再度伸びる! 何よりレッドゾーン直前の咆吼たるや素晴らしい! レーシングエンジンの如し!

1990年代には素晴らしいパワーユニットがたくさん出てきたけれど、なかでも「こら凄い!」と思ったのが、スバル「2代目レガシィ」に搭載されたツインターボのEJ20だ。1989年に登場した日産「フェアレディZ(Z32)」の3Lツインターボが280psに達した日本初のパワーユニットだったけれど、スバルは普通のステーションワゴンに2L最強のエンジンを搭載してきたのだった。扱いづらさ皆無。

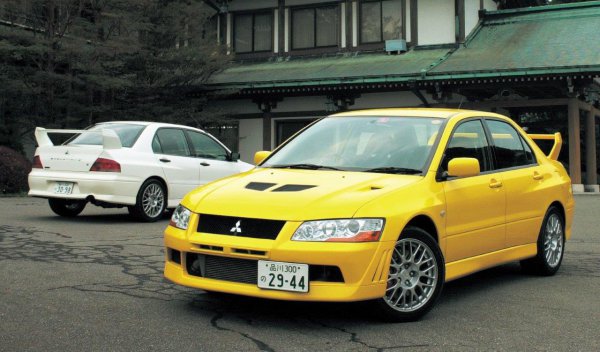

ターボエンジンではエボVIIから始まる3世代目の三菱「ランサーエボリューション(ランエボ)」と、日産の「現行GT-R」を挙げておきたい。いずれも強烈なパワー&トルクを出しながら、低い回転域からNAエンジンのようなレスポンスだったりする。

実はどちらのエンジンも高度な設計技術や素材、組み立てを行っており、究極のスポーツエンジンと言ってよかろう。特にランエボの4G63、WRCで大暴れするほどのポテンシャルだった。

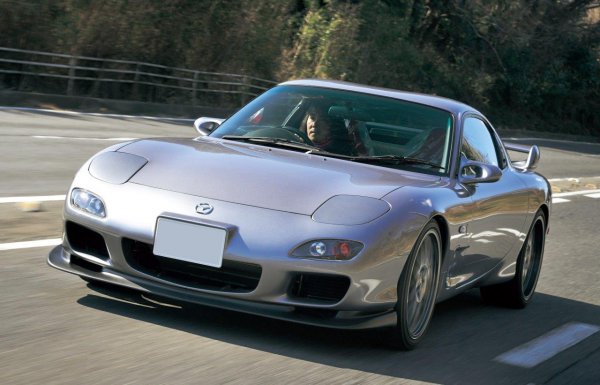

ここからはオリジナリティのあるパワーユニットです。筆頭がマツダ「3代目RX-7(FD型)」に搭載された13Bロータリー。マツダファンからすれば3ローターの20Bじゃないのか、と思うだろうけれど、ロータリーエンジンの味の濃さから言えば最後の13Bターボでしょう! エンジンフィールについちゃ筆舌に尽くしがたい。まったくストレスないウチに「ピーッ!」というレブリミット警報くるパワーユニットをほかに知らない。

トヨタ「2代目センチュリー」の12気筒に乗った時は、いろんな意味で驚いた。優れたエンジンを「モーターのよう」と表現するが、正しくそのとおり! タコメーター見てないと回転数不明! そもそも騒音レベル小さいため150km/hくらいまでなら何km/hで走っているのかまったくわからないほど。日本製12気筒、もう二度と出てこない。

日産「2代目エクストレイル」に搭載されデビューした「M9R」も感動した! それまでディーゼルといえば「臭い。黒煙出す。ウルサイ」と悪い意味で3拍子揃っていた。なのにM9Rときたら、空吹かししてもアクセル全開にしても黒い煙や悪臭出ない! 排気管の内側に黒いススなし。それでいて滑らかで静か。決定的に燃費よし! 凄いパワーユニットだな、とウナッたことを今でも思い出す。

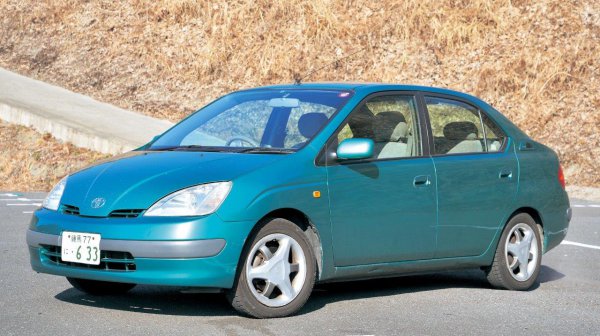

ここからは新世代パワーユニットです。口火を切ったのがトヨタ「初代プリウス」のハイブリッド。20年以上経っているパワーユニットが未だに世界ダントツの燃費性能をキープしていることを考えたら驚くしかない。自動車の歴史のなかで凄いパワーユニットを挙げろと言われたら、間違いなくプリウスが入ってくるだろう。さらに進化中というあたりにも感心します。

「実用化は難しいだろう」と言われていた電気自動車ながら、リチウムイオン電池を採用した三菱「i-MiEV(アイ・ミーブ)」が高いハードルを超えてきた。初めてハンドル握って満充電から100km走った時は感動を抑えられなかった。その後、フル充電しながら「エネルギー入れても1グラムも重くならないのね!」と考えた時は、スゴイ時代になったモンだと感動しまくったものです。

究極のパワーユニットは燃料電池でしょう! こんな技術を使ったクルマ、私が生きているウチに市販されるなんて想像もしていなかった。考えてみたら、今でも普通に買える燃料電池などなし。ばかりか、中古車市場を見ると200万円台で買えてしまう! この一点だけ見ても、トヨタ「ミライ」はぶっ飛んでいると思う。レースやラリーで世界ダントツを堪能中でございます!

コメント

コメントの使い方