車検手続きのドライブスルー化とは?

さて、今回の令和3年度予算概算要求概要にあった車検手続き(正確には自動車検査登録手続き)のドライブスルー化について、国土交通省自動車局に電話で話を聞いてみた。

まず気になるのは、この計画案がどこまで進んでいるものなのか、ということだ。

令和3年度で新規に予算要求に計上されているが、これまで検討や研究などを経て計画に上がったのか、それとも予算が取れてから動き始める、まだ素案にすぎない状態なのだろうか。

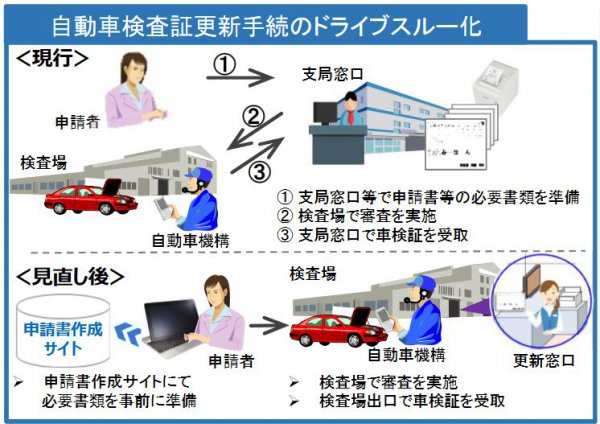

「ご存じのように、検査ラインは自動車技術総合機構に委託しており、今回の計画は更新手続きを検査ラインの後ろに連続させることで、職員とクルマを持ち込んだドライバーたちとの接触機会を減らすことにあります。

検査全体をドライブスルー化する訳ではありません。また、これに関しては、予算が通ってから調査を開始するものとなります」。

車検のドライブスルー化という言葉だけが印象的で、まるで車検全体が一気にドライブスルーになるように思い込んでしまいそうになるが、今回の計画はあくまで検査ラインの後ろに新しい車検証を発行する窓口が移設される、というものだ。

また検査当日に用意する書類を事前に専用サイトで作成できるようにする計画も、その一環だ。

ちなみに、これまでも車検場の敷地内で古い建物から立て替えなどの際に、陸運支局の事務所を取り壊して新築しながら業務を継続するために、旧建屋の検査ラインを稼動させながら出口部分で更新手続きを行なったことはあったそうだ。

「実際に導入することを検討する段階に入っても、業務フローは全国の車検場ですべて同一ではありませんから、実際に検査の流れなどを全国で調査して、どこに導入していくか検討することになります」とのことだった。地方の陸運支局は敷地に余裕があるので、導入はしやすい環境だと思う。

車検証のICカード化は令和5年1月導入

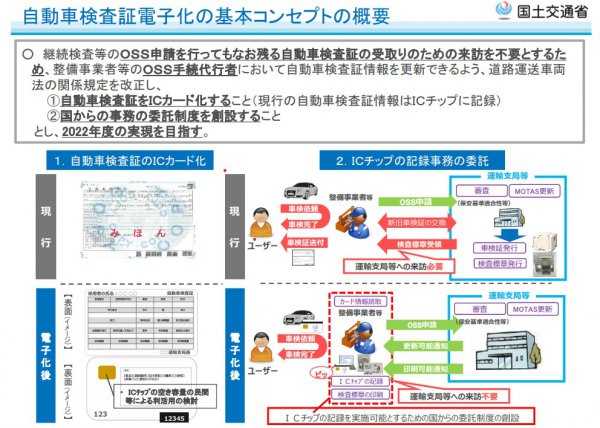

車検制度のデジタル化という観点からいうと、すでに令和5年(2023年)1月導入をめどに車検証のICカード化を進めており、ドライブスルー化もそれに合わせて導入されることになりそうだ。

そもそも自動車を保有するためには各種行政手続きと税金・手数料の納付が必要だが、これらの行政手続きや税金・手数料の納付をオンライン申請で一括して行うことを可能にしたのが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」。

知らない人も多いと想像できるが、実はすでに、登録手続きの電子化が始まっていたのだ。

平成17年12月から一部の地域で始まったこのサービスは、利用すると申請のために各行政機関の窓口に出向く必要がなくなり、パソコンを使ってインターネット上で手続きと納付をすることができる。

実際にはディーラーなどに依頼される方も多いと思うが、その場合もOSSを利用すればディーラーも行政機関に出向く手間が軽減されるので代行手数料の軽減につながっている。

OSS 導入地域は令和2年3月時点で、新車・中古車新規登録については44都道府県、継続検査については全国47都道府県、変更登録、移転登録、一時抹消登録及び永久抹消登録については全国 44 都道府県で利用可能となっている。

しかし、OSS の利用は、新規登録については、平成 30 年度末で 106.6 万件(40.8%)、継続検査については、265.5 万件(16.7%)となっており、いずれもOSSの利用は低調となっている。

これは、OSS で申請した場合であっても、自動車検査証受取りのための運輸支局等への出頭が必要となっていることが、継続検査、変更登録および移転登録に関する OSS のさらなる利用促進を検討していくうえで、課題とされていた。

こうした状況を打開するため、デジタル行政の実現に向けた取り組みの一つとして、OSS を推進するために自動車検査証の電子化に取り組むことになったわけだ。

これと並行して、車検証の電子化に向けた法整備も整えられており、令和元年年5月に公布された道路運送車両法の一部を改正する法律において、車検証の電子化についての条文が新たに組み込まれている。

この改正法は、公布日から4年以内(令和5年5月まで)に施行する必要があるため、国土交通省は前倒しして準備を進める方針だ。

ところで、海外では車検証のデジタル化は進んでいるのか? 国交省の資料を見ると、実際にはオランダ、スロバキア、オーストリアはIC登録証を導入しているが、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツなどの主要欧米諸国は紙のままだ。

例えばオランダのIC登録証の場合、平成26年1月からIC化がスタート。新規登録、変更登録、移転 登録時すべてで新規発行され、ポリカーボネイト製のIC登録証が郵送される仕組み。

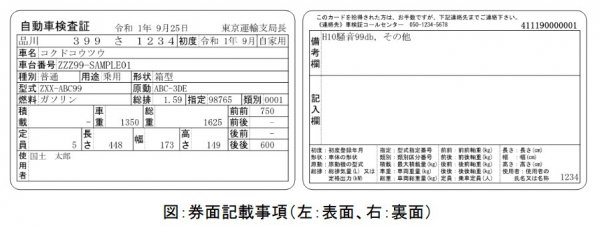

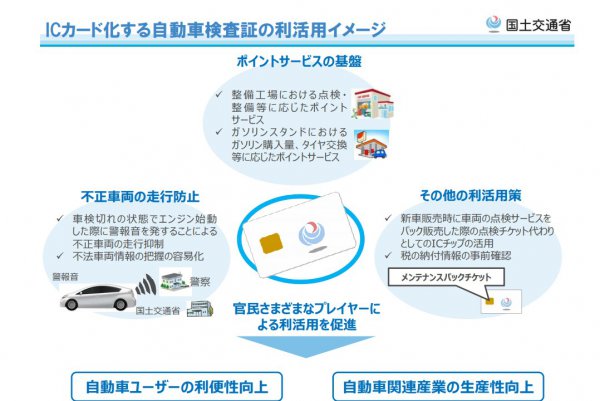

また、ICチップの空き領域には車両のモデルやグレード、ボディカラー、車体番号の打刻位置など、車検証に記載されていない車両情報を入れこむことも検討されている。

コメント

コメントの使い方