■軽EVが成立するカギはコストと用途に合わせたバッテリー容量の選択にある

では、どのような軽EVが考えられ、その車両価格はどれくらいになるだろうか。

EV価格を決定づけるのは、リチウムイオンバッテリーの原価だ。

象徴的なのが、米国テスラのモデル3が日本市場において今春約80万~150万円も値下げしたことである。中国・上海にギガファクトリーが完成し、しかもモデル3の専用バッテリー工場であることから、単一製品を大量生産することで値下げを実現した。

EV化を明確にした自動車メーカーは、テスラのようなギガファクトリーの建設を世界的に行う投資をはじめている。バッテリーは、ワッセナー協約(かつてのココム)の対象品目で、自由に輸出入できないからだ。

ドイツのフォルクスワーゲン(VW)は240ギガWh(ワット・アワー)、FCAとPSAが合体したステランティスは260ギガWhの工場建設を計画し、それは400万~500万台分のEVに相当する規模になる。さらにVWは、安価な車種も視野に、リチウムイオンバッテリーの電極材料を原価に合わせて変える計画も持っている。

そこから軽EVの原価低減を探るなら、販売台数を明確にすることで見えてくるリチウムイオンバッテリーの確保が基本だ。バッテリーメーカーは、生産規模が見えることで原価低減に協力できる。

規格を揃えたバッテリーであることも重要だ。リチウムイオンバッテリー購買の戦略が整わなければ、軽EVの道は見えてこない。

次に、リチウムイオンバッテリーの搭載容量を明確にする必要がある。車載容量が増えれば一充電走行距離を伸ばせるが、一方で大容量になるほど原価上昇を招く。この点について、二つの視点が考えられる。

ひとつは、ホンダeは都市型EVを目標として長距離移動を二の次と考え、バッテリー積載容量を抑えた。評論のなかには〈一充電走行距離が短く実用的でない〉との声もあった。しかし都市で使うEVとして合理的な走行距離は満たしている。

この着想は、同じく都市での利用が多いと見込まれる軽EVに必要なバッテリー車載量の参考となるはずだ。

■軽商用バンでは、電池の搭載量を少なくし、低コストなモデルの開発が進む

もうひとつは、佐川急便が購入を予定する中国生産の軽商用EVや、米国製品をもとにしたHWエレクトロのような、軽商用EVから手を付ける段取りである。

ラストワンマイルといわれる軽商用バンでの配達は、一日の走行距離の目安が付けやすい。たとえば100kmで足りるなら、それに必要なだけのバッテリー容量を計算すればいい。

長距離移動が必要なときは、途中で急速充電すればいいだけだ。容量の少ないバッテリーであれば、短時間で80%近い充電を済ませられる。急速充電は、30分待たなければいけないわけではない。バッテリー容量に応じて、あるいは目的地への距離によって、必要な分だけ短時間で充電すればいい。

HWエレクトロの蕭(ショウ)社長は、軽商用EVの採算分岐点は、「1kmで1万円」ではないかと述べている。100kmの一充電走行距離が必要なら、100万円となる。

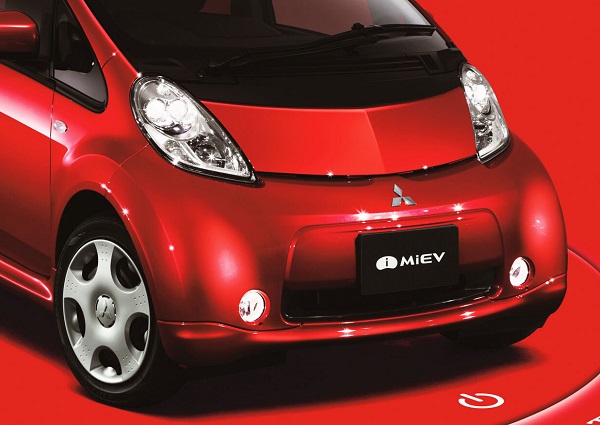

これは、ミニキャブMiEVを持つ三菱のガソリンエンジン車のミニキャブでもっとも安い98.67万円(5MT)に近い金額だ。一般社団法人日本物流団体連合会によれば、約50kmでも活用できるとの話もある。そうなれば、もっと安くすることも視野に入る。

そのうえで、EVの電気代はガソリン代の半分以下になる。ミニキャブバン(5AMT)とミニキャブMiEVの比較で、1km走行するのにかかる燃料代は、ガソリン(1L:150円)が7.73円、電気代(1kWh:30円)が3.81円と試算でき、半分以下だ。

またオイル交換は不要で、ブレーキパッドも回生を使った運転をすればほとんど交換せずに済むのではないか。軽商用EVは運航経費が安く上がるだろう。

軽商用EVを手始めに、バッテリー搭載量と、確実性の高い販売台数が決まれば、リチウムイオンバッテリー購買の基礎が固まる。

そこから乗用の軽EVを考えたとき、「1kmで1万円」が成り立てば、200万円前後の車両価格と仮定した場合、一充電走行距離を伸ばすほう、あるいは装備の充実などに原価を充てることが考えられる。

コメント

コメントの使い方