■【参考文】「経口補水液」ORS:Oral Rehydration Solutionとは

その発明により、年間100万人の小児(WHOの集計)が経口補水療法による恩恵を受け救命されていることは、「20世紀最大の医学上の進歩」と言われるほどだ。

ORSは1971年、カルカッタのジョンホプキンス大学研究所の医療援助隊が、内戦状態にあった東パキスタン(現バングラディッシュ)から戦禍を逃れて来た、インドの難民キャンプ3,700人のコレラ患者に対し、経口補水療法を実施することで、死亡率を30%から3.6%にまで改善させて以来、注目を集めるようになった。

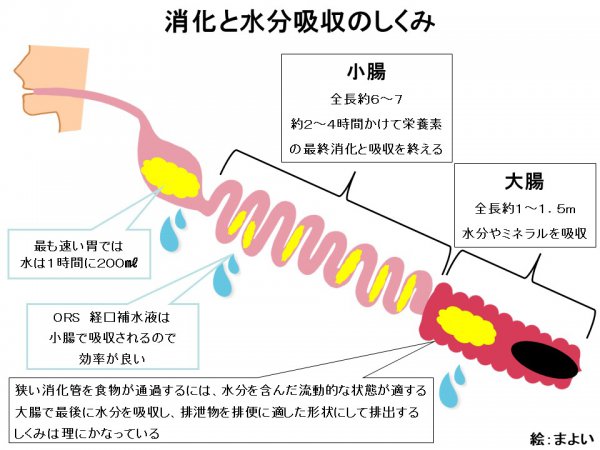

図「消化と水分吸収のしくみ」にあるように、通常、水分は小腸を経て大腸にて体内に吸収される。小腸は、全長約6~7mで、約2~4時間かけて栄養素の最終消化と吸収を終える。続く全長約1~1.5mの大腸にて、水分やミネラルが吸収され排泄物が排便に適した形状にされて、排出される。

成人の感染性下痢で最も一般的なものはノロウイルスであるように、感染症によるものや腸の機能的な異常により、水分が体内にほとんど吸収されずに便意を催して排便されること、浸透圧により腸壁から腸管内に体内の水分が排出されてしまうことが下痢である。下痢による脱水症状は重篤な状態に陥り、致命的となるおそれがある。

ORSは食塩とブドウ糖の水溶液で、小腸から水分吸収をできるようにしたものだ。通常の水分の吸収を担う大腸の機能が異常であるので、小腸の共輸送系のしくみ、小腸でナトリウムイオンとブドウ糖が吸収される時に同時に水分を補給することを目的として考え出された。小腸で水分が吸収されるのであれば、6~7mの小腸通過を経て大腸から吸収されるよりも遥かに速く水分を補給できる。

ORSは、水1Lに食塩4g、砂糖40gを加えることで、現場で作り出すことができる。これだけで、大腸で吸収される普通の水が小腸で吸収される「栄養分」へと質が変わり吸収されるスピードが25倍も速くなる。日本では経験的にORS500mLの塩分量は梅干し1個分と同じであり、水分と一緒に梅干しを食べれば吸収が良くなることは知られていたが、それを科学的に行うものだ。

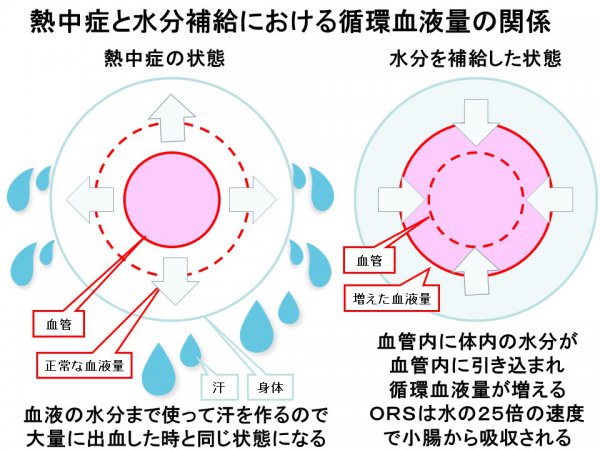

図「熱中症と水分補給における循環血液量の関係」にあるように、大量に汗をかくと血液の量が減る一方で、身体に水分を補給すると血液量の不足分を補うために、血管内に水分が引き込まれる。このしくみを利用し、外傷により血液を失った傷病者にORSで水分を摂らせて血液量を傷病者の体内で増やすこともできる。これもまた、血液が薄まるおそれが少ない上に、誰でも行うことができる救命法の一つである。

■新型コロナウイルス感染症対策と熱中症対策の両立のために

車内の空間は狭く、冷房中に換気のために窓を開ければたちまち暑くなるため、換気をいやがる声をよく耳にする。

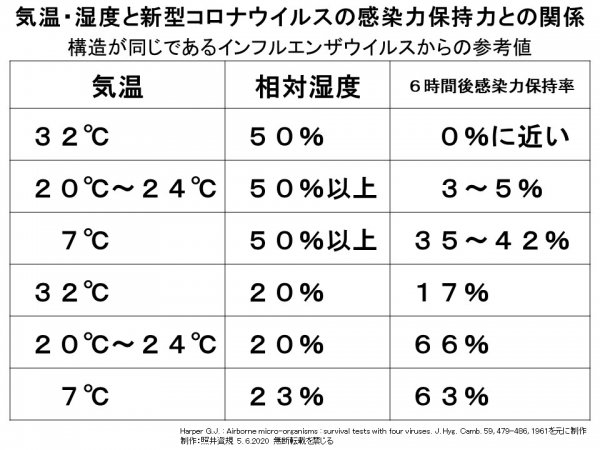

図「気温・湿度と新型コロナウイルスの感染力保持力との関係」にあるように、湿度を50%程度に保てば、車内気温20℃以上はウイルスにとっては存在しにくい環境である。ウイルスを包む水分が蒸発してしまい、その遺伝子構造を維持できなくなるからだ。湿度が80%を超えてしまうとカビが生えやすくなるので、別の病気になるおそれがある。

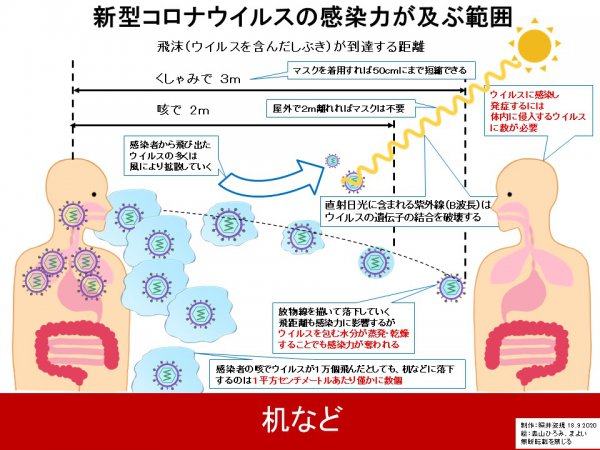

図「新型コロナウイルスの感染力が及ぶ範囲」にあるように、ウイルスは直射日光に極めて弱いため、晴天時の窓際は安全である。マスクを着用していれば飛沫は約50cmしか飛ばなくなる。当然ながら乗車者が1人の場合は、感染させる相手が居ないのだからマスク着用の必要はない。

マスクを着用して乗車し、二酸化炭素濃度測定器を用いて換気を行えば、感染のおそれは相当に小さくできる。窓を大きく開けられない場合は、対角線上に1cm程度だけ窓を開け、ベンチレーターから外気を取り込み車内で風が起きるように空気の流れをつくる。こうして、ウイルスを包む飛沫を「風乾」させて遺伝子構造を破壊することができる。車内を飛沫感染防止シートで覆うことは、かえって逆効果とも言える。

2021年4月5日、アメリカCDC(疾病管理センター)は、病院などのウイルス量が多い施設以外では「通常は1日1回の清掃で、表面にある可能性のあるウイルスを十分に除去し、健康的な施設を維持できる」とガイドラインを改訂した。実験結果により、接触感染のリスクは「10000分の1未満」「新型コロナ流行中に、不特定多数の人が手を触れる場所を10万回触ると、6.5回くらい感染する程度」であることが判明したからだ。

タクシーが乗客の乗降の度に車内を消毒する必要はない。直射日光が当たる部分、風が当たる部分の消毒は不要であるし、車内に消毒剤を噴霧する必要もない。路面バスのつり革などの不特定多数が触れる場所のみ、1時間に一度程度、拭き掃除をするくらいで充分である。

筆者:照井資規

東日本大震災(2011年3月11日)発災時、陸上自衛隊の医療職の幹部である「衛生官」であり、岩手駐屯地、第9戦車大隊の医療部隊の隊長である衛生小隊長であったため、発災直後に出動した災害派遣時にて津波災害に被災した自動車の様相を数多く目にした。その翌年、ITLS (International Trauma Life Support) 国際標準外傷救護初療教育プログラムAccess (交通事故救出救助研修)インストラクターとなる。本記事はその内容に準拠している。

医療監修

高須 克弥 医学博士 医療法人社団福祉会高須病院理事長

菅谷 明子 医師 日本救急医学会 救急科専門医 予備自衛官

医療法人社団 明生会 東葉クリニック エアポート院長

藤田 千春 看護師 予備自衛官

招集を受け、台風19号災害派遣

中国武漢市からのチャーター便帰国者支援に派遣される

コメント

コメントの使い方