■LED自体が発光するため光度が均一で視認性がよく消費電力は6分の1

LED式信号機の灯器部の特徴をまとめておくと、電球型のようにフィラメントが発光してレンズを介して光を周囲に放射するのに対して、LED自体が発光、発色するために、灯器自体の光度が均一で視認性が良いことが挙げられる。

レンズで色分けする電球式信号灯器では、西日等が当たると実際には点灯していなくても点灯しているように見える(「疑似点灯」と呼ばれる)など、角度や日射しの加減で見えにくくなる場合があった。

対して、LED式は前述のように光源のLED自体が発色するうえに、光が照射する方向が絞られている(指向性が高い)ことで見やすさ(視認性が高い)を獲得している。

加えて、LED式は電球式に比べて消費電力が6分の1程度(電球式70W、LED15W)であるため、省エネ効果が高く電気料金コストが抑えられる利点がある。使用寿命についても、電球式の場合は約半年から1年程度であるのに対して、LED式では6~8年とされているため、メンテナンス面でも有利とされている。

■メリットは見やすさとコスト抑制効果

最近、信号機に関して動きがあり、警察庁が2017(平成29)年2月に信号灯器の仕様変更を打ち出した。これを機に、LED式灯器の採用などによって小型化が進められることになった。

具体的には、灯火(レンズ)部分の直系を従来の300mmから250mmに変更することになったため、筐体を含めた灯器部分の小型が実現でき、コスト削減に寄与するとされている。

実際の灯器部分の価格については、個々の価格は公共物として自治体に納入されているため一括納入などの例から類推するしかないが、従来の電球式信号機の灯器部分の製造コストが、1基につき約10万円超であることに対し、LED式の信号機は同じく約9万円で、2割弱程度のコスト削減が実現されていることが類推できる。

■近づかないと見えない「青信号」の正体は?

みなさんは、幹線道路から入った側道の信号機の青信号が遠くからは見えず、近づくとようやく青信号と認識したというような経験をしたことはないだろうか。筆者の自宅近くにある信号も30m手前では見えづらく、5m手前あたりでようやく見えるのだ。

このような信号灯は「視角制限灯器」と呼ばれ、短い距離で連続する交差点などでの誤認防止を狙って、車両が一定距離まで近づかないと青信号の光が遮断され、視認できない仕組みになっている。

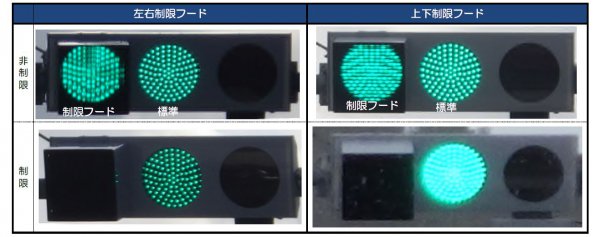

詳細を見ると、灯火部分の周囲に箱形のフードや角度を付けた羽板(ルーバー)を装着することで、左右方向や上下(車両側からは前後)方向に信号灯の光の見え方を制限する機能が与えられている。

たとえば交差点が隣接している地点では、奥の青信号に気をとられて手前にある赤信号に気づかずに進行してしまい、衝突事故を起こす確率が高いことから、「視角制限灯器」の採用が進んできた。

踏切と信号機が近い場合でも、交差点の青信号に気を取られたまま一時停止せずに踏切に進入することを防止するために使われている。

馴じみのある庇(ひさし)付きの信号灯は、積雪地帯の場合は冬期の降雪対策が主な機能だが、個人的には都会で見かける四角い筐体などは、前述のように単に日射しを避けるために装着されているのだろうなどと漠然と捉えていたが、事故防止の機能を備えているというわけだ。

そこで数ある信号機メーカーのひとつである信号電材株式会社(本社:福岡県大牟田市)に、「視角制限灯器」の機能の詳細について問い合わせてみた。

「(設計・生産する側としての)視角の『上下制限』は、ドライバーからすると前後方向の視認距離の制限となります。たとえば、車両が信号機から50m以上離れていると視認できないが、50m以内に入ってくると視認できるといったように、灯器の上下方向の視認角度を制限することで、車両が信号機に近づくと視認できなくなるように設定されます」とのことだ。

さらに上下の視認角度の設定は、装着されるフードとルーバーによるのか、灯火部分や灯器の角度によって調整するのかと訊ねると、「視認角度の設定は、基本的にフード側で決められています。設置する交差点の形状や道路の起伏などに応じて、設置現場で筐体の角度などを調整してもらいます」という。

それでは従来の電球式とLED式を比較すると、LED式のほうが視認角度を調整しやすいといえるのか? その点については「それぞれで光の特性を捉えて視角制限フードを開発していますので、LED式の方が調整しやすいといった認識はありません。現在電球型は生産していませんが、過去には電球型でも上下制限灯器の実績はあります」とのことで、特にLED式に優位性があるというわけではないようだ。

コメント

コメントの使い方