メカニズムに絡む「お家の事情」

歴代のサスペンション機構の変化を辿っておけば、S30型/S130型の前後ストラットからZ31型からストラット/トレーリングーム、Z32型とZ33型の前後マルチリンク、Z34型がダブルウィッシュボーン/マルチリンクと変化してきた。

エンジンはL型直6からRB型直6、VG型V6と排気量を2Lから3.7Lまで拡大しつつ、ターボ装着などによる性能アップを図りながら開発が進められてきた。

実際には、スカイラインなどの他モデルとのプラットフォームの共用化など、日産の社内事情もあっての変化だったのだが、先に触れたように、Zの「手の届きやすいスポーツカー」というコンセプトを実現するには、コストのかけ方にも工夫が必要だったことは間違いない。

フェアレディZがどうあるべきかを定義するのは、あくまで北米市場の「Z-Car」ファンだ。乱暴な言い方をすれば、スポーツカーが絶対的に売れなくてはならないマーケットである北米市場での評価がすべてといってもよい。

かつては神経質な扱いが必要とされた欧州生まれのスポーツカーたちとグランドツーリングカー(GT)の線引きが、「実用性」あるいは「利便性」の差異でなされてきたことを考えれば、クルマのない生活があり得ないアメリカの人々によって、よほどの富裕層でもないかぎり、使い勝手の良さはスポーツカーであっても見過ごせないことが棲み分けを曖昧にしてきた。

その点で、Zは限りなくGTに近いスポーツカーであると、ここではコメントしておこう。

「エスサンマル」との生活

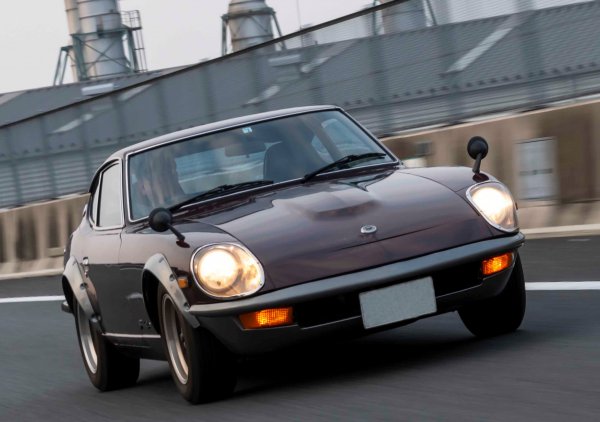

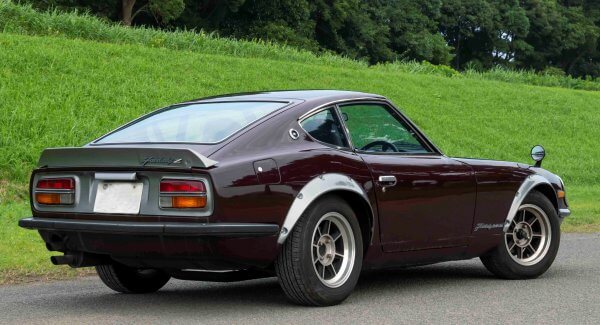

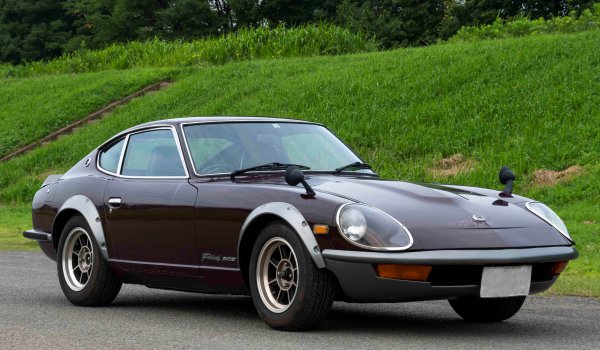

ここで我が相棒、HS30型フェアレディ240ZGを紹介させていただく。登録年は1974年、齢四十五になったクルマと50半ばのオジサンがともに暮らしている。

某自動車雑誌編集部に入って2年目あたりで別の自動車雑誌の個人売買欄で横浜在住のオーナーから購入したが、大方これまでに購入金額とほぼ同等の金額をメンテナンスにつぎ込んでいるはずだ。

メンテナンスについては、日常的に走らせていれば当然ながら、それなりに手間はかかる。

日本メーカーの場合30年も経てば、保安部品を含めて細かい純正品の生産はほぼ幕引きとなって、いわゆる旧車ショップなどが在庫しているストック品の値段は高くなっていく。

S30Zの場合は“箱スカ”などに比べれば、海の向こうの“Z-Car Shop”をインターネットで訪ねれば、代用品は見つけられるから多少は気が楽とはいえる。

コンディションは年相応なれど“内臓疾患”は少なく、L24型エンジンは初期段階でどれほど手が加えられたのか不明とはいえ、吠えるという言葉がふさわしいほど景気よく回る。

慣れ親しんでいるせいか、あまり気にしていなかったのだが、クラッチペダルの踏力はZ 50thアニバーサリーモデルのほうが重かった。いやはや、どっちが初代なのか突っ込みたくもなる。

いっぽうで、内装の傷みが進み、骨や筋肉(ボディ)がガタピシ言うのは致し方ないが(わざわざ主人の老化をなぞらえなくてもよいのに)、この酷暑の中でもけなげに走り続けている。

ガソリンスタンドのオヤジさんや通りを歩く男の子たちの熱い視線と優しい言葉を受けると、もっと大切にしてやらないかんと思う。

コメント

コメントの使い方