CO2削減を目指して世界の意思が統一されたのは、2016年に発効した「パリ協定」からといっていい。

以来、自動車も大きく変わりはじめる。燃費規制(=CO2排出量規制)が強化され、その結果として電動化の流れが加速し、やがて空前のEVブームが巻き起こる。

最近では、欧州勢を中心に「いつ内燃機関をやめるか?」を競うような動きまであって、それはちょっと行き過ぎとは思うが、いずれにせよ世界がCO2削減を中心に回りはじめたのは間違いない。

文/鈴木直也 写真/平野学、三菱自動車、AdobeStock【PR】

【画像ギャラリー】環境対策の第一歩にお薦めな一台、エクリプスクロスPHEVの魅力をチェック!

■世界初の量産EVとして発売されたのが三菱i-MiEVだった

ただし、最近の欧米における「EV推し」は、多分に政治的思惑が絡んでいることに注意すべきだろう。

たとえば、ノルウェーでは2020年にEV販売比率が50%を超えたと報道されたが、ノルウェーの自動車市場規模は年間15万台弱でしかない。

ちなみに、ノルウェーの各種統計を見ると、人口約530万人(日本の約24分の1)、一人あたりGDP約7万2000ドル(日本の約2倍)、自動車保有台数約300万台(日本の20分の1)、水力発電比率約95%(日本の約10倍)。

こういうピラミッドの頂点だけ見て「やっぱEVしかないでしょ」と考えるのは、ちょっと早合点すぎると思う。

なにがなんでも「電動化ありき」で突っ走る欧州のムードを横目に、真面目な日本の自動車メーカーは現実的なCO2削減策を考える。

たとえば、三菱が世界初の量産EVとして2009年に発売を開始したi-MiEVのことを思い出してみよう。

この当時、今よりずっと高価だったリチウムイオン電池のコスト制約から、誰もが「EV市場は短距離のシティコミュータから」と予想。スマートEVやiQ EVなど、似たようなコンセプトによるトライも多かった。

結果として、初期のEV市場で人気を得たのはテスラ モデルSのような大容量バッテリーを積んだ高価なEVだったが、シティコミュータ型EVのコンセプトが間違っていたわけではなく、読みを誤ったのは市場投入のタイミングだ。

いま中国市場でベストセラーEVとして話題になっているのは、価格50万円を切る五菱GMの宏光MINI。広くEVを大衆化するには手頃な価格と使い勝手のよさが必須で、i-MiEVのコンセプトは10年経った今日ようやく理解され始めたといえる。

■CO2排出量はLCAで考える必要がある

また、最近よく耳にするライフサイクルアセスメント(LCA)という概念も、真面目にCO2削減を考えるうえで重要だ。

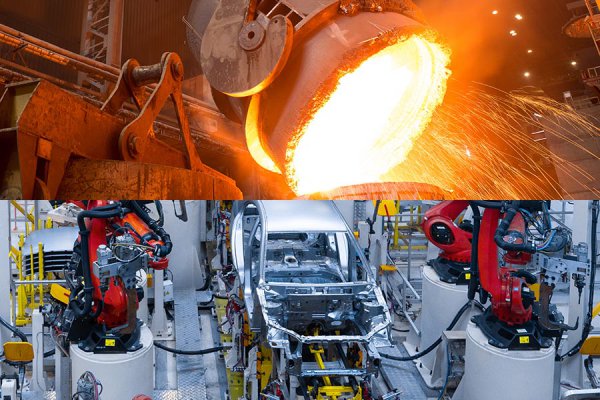

これは、ユーザーがクルマを所有している間だけではなく、そのライフサイクル全体のCO2排出量を計算しようという考え方。製鉄所で鉄が作られる段階から、工場で組み立てられて出荷され、最後に廃車がスクラップになってリサイクルされるまで、クルマの一生を通したCO2排出量がカウントされる。

例えていうなら、EVは製造時に背負ったCO2の負債を、走行時CO2排出量ゼロを利用して返済するイメージ。CO2フリーの原発や再エネ電源で充電すれば借金返済が捗るが、火力発電の割合が多い国ではなかなか借金が完済できない。

いっぽう、エンジン車は走れば走るほどCO2を排出するから、走行距離が伸びるとどこかでLCAでカウントしたCO2排出量がEVを上回る。だから、ライフトータルの走行距離を減らし、燃費を向上させるといった緊縮財政が求められる。

このLCAでCO2排出量を計算してみると、いろいろ興味深い事実が見えてくる。

EVもPHEVも純エンジン車も、シャシー、ボディ、内装などは基本的に同じ。つまり、その部分のLCAを計算しても違いは出ない。

いちばん重要なポイントは、EVはバッテリー製造時のCO2排出量が思いの外に大きく、内燃機関で走るクルマは走行時のCO2排出量が多いという基本的な傾向だ。

EVはたしかに走行中のCO2排出はゼロだが、だからといって大量のバッテリーを積むと製造時のCO2排出量がかさむ。500kmレベルの航続距離を望むなら、内燃機関を併用してトータルCO2排出量を減らすPHEVのほうが、実用性もあわせてむしろ効率がいいという見方もあるのだ。

三菱はLCAをベースに電動化戦略を考えているから、シティユースを中心とした小型車はバッテリーEV、航続距離やユーティリティを要求される中大型車はPHEVをラインナップする戦略をとる。

理念先行でバッテリーEVに傾斜する欧州勢とは対照的に、より現実的なソリューションを目指しているといえるわけだ。

コメント

コメントの使い方