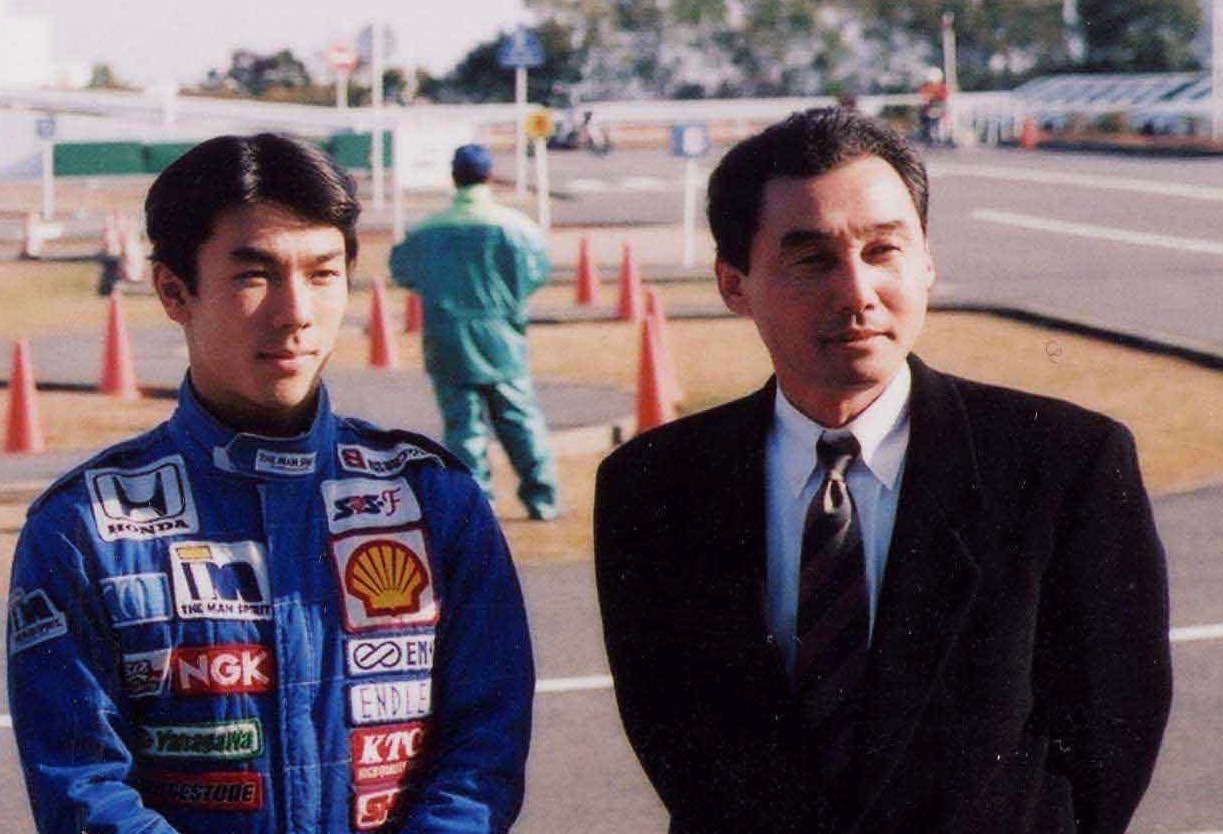

佐藤琢磨選手がインディ500で二度目の快挙を成し遂げた。F1でのアグレッシブな熱い走りを記憶しているファンもきっと多いことだろう。

インディ挑戦から早10年。彼がF1からのキャリア転向を宣言した時、世界三大レースのひとつであるインディ500を二度も制覇するとは誰が予想しただろうか。

インディ500の凄さ、そして佐藤琢磨選手のキャリアを振り返りつつ今回の偉業を開設していこう。

文:佐橋健太郎(KENTARO SABASHI)/写真:INDY CAR、HONDA

【画像ギャラリー】あっぱれTAKUMA !! 世界最高峰で成長を続ける佐藤琢磨を見よ

■F1より長い歴史を誇るレースを日本人が二度も制覇する意味

正直に言うと「まさか」と思った。その瞬間を望んでいたことは間違いないのに、モニター越しに見える景色に目を疑った。なんといってもインディ500である。F1モナコGPやルマン24時間耐久レースと並んで「世界三大レース」と呼ばれ、毎年、決勝レースには30万人を超える観衆が集まるビッグイベントだ。

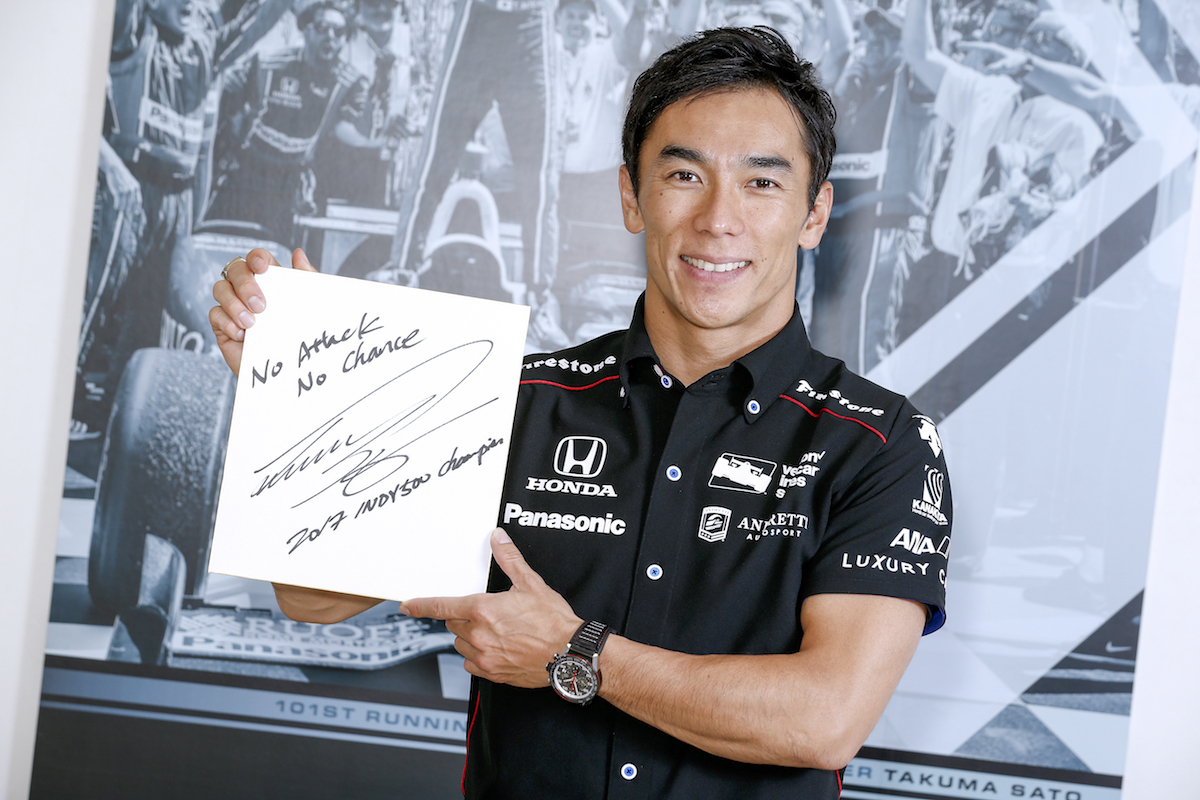

全米が注目するインディ500を、佐藤琢磨選手が日本人ドライバーとして初制覇したのが2017年。それから3年後の2020年に、琢磨選手はなんと2度目となるインディ500優勝を成し遂げたのである。

インディ500とは、正式名称を「インディアナポリス500マイル」というモータースポーツ・イベント。

現在はインディカー・シリーズに組み込まれるかたちとなっているが、その歴史ははるかに古く、第一回大会が開催されたのは1911年のこと。インディカー・シリーズ本体はもちろん、F1世界選手権よりも長い歴史を持っている。

ちなみに2020年現在、エンジンメーカーとしてインディカー・シリーズに参戦しているのはシボレーとホンダの2社だが、第1回インディ500の開催と同じ1911年にシボレーが創業されている。

いっぽうホンダは、創業者の本田宗一郎氏が1906年生まれ。1911年当時はわずか5歳だから、当然ながら影も形も存在していない。

そんな約110年の歴史を持つインディ500は、2020年の今年に第104回大会を迎えた。年数と回数が合わないのは、2度の世界大戦によりレースが開催されなかった期間があるためだ。言い換えれば、忌まわしい戦争の期間を除き、インディ500はいつも5月の最終日曜日に決勝レースが行われてきた。

インディ500の伝統を示す有名なエピソードのひとつに、指定席チケットの優先販売権が存在する。

インディ500は決勝レースが終了してから数ヶ月後に、翌年のチケットが販売されるが、指定席チケットを購入する権利は前回大会において同席のチケットを購入した者に優先して与えられる。

だから『ウチのファミリーは毎年、第○ターンの何列目で応援するんだ』というファンが大勢いる。100年以上も開催されている国民的行事だから、祖父の代から三代に渡って同じ席で観戦している……という家族も珍しくないのだ。

そしてインディ500の観戦チケットには、前年に優勝したドライバーの写真が大きく使用される。つまり来年2021年の第105大会のチケットには、佐藤琢磨選手が今回のビクトリーセレモニーで見せた姿が印刷されるのだ。

インディ500を優勝したドライバーは、たった1日にして周囲の評価がガラリと変わる。

優勝ドライバーに与えられる賞金総額が200万ドル(約2億1200万円)オーバーと高額であることもあり、インディカー・シリーズの年間チャンピオンを獲得するよりも、このインディ500に勝利することのほうが価値があると考えるチームやドライバーは少なくない。

コメント

コメントの使い方