クルマが生産を終え消滅する最大の理由は販売不振によるものだが、実はそれだけではない。売れているにもかかわらず販売戦略によって消滅するケースもある。

どんなクルマでも消滅するのは惜しいが、ビッグネームや大きなインパクトを残したモデルが消滅する場合の寂寥感は大きい。

トヨタは2019年にビッグネーム、マークXとエスティマの2車種の生産を終了したが、マークXのファイナルモデルが人気となって販売が伸びていたりするのも、モデル消滅を惜しんでいるからだろう。

そのほか惜しまれながら消滅したトヨタ車について、消滅した理由を考察していく。

文:ベストカーWeb編集部/写真:TOYOTA、HONDA

【画像ギャラリー】2019年に消滅したマークX&エスティマのヒストリー

マークX

販売期間:1968~2004年(マークII:9世代)、2004~2019(マークX:2世代)

2019年4月24日にマークXの特別仕様車のファイナルエディションが発表され、1968年に初代マークIIがデビューして以来、マークXと続いた51年の歴史に幕を下ろすことが正式に発表された。

2019年12月23日にはトヨタの元町工場(愛知県豊田市)にて、約200名の元町工場の従業員が参加して、生産終了イベントが開催された。

大々的に生産終了イベントを行ったのは、トヨタにとってもマークXは思い入れが大きく、重要なモデルだったことの証明と言えるだろう。

マークXはセダン受難時代に追いやられたのは事実だが、トヨタの販売チャンネルの統合が最も大きな要因だと考えられる。

トヨタはFRセダンとしてクラウン、マークXの2車種をラインナップ。これまではクラウンはトヨタ店、マークXはトヨペット店のそれぞれ専売車種だったが、販売チャンネルの統合により国内専用の2車種をラインナップする必要はなくなった。

両ビッグネームを天秤にかけてトヨタの顔であるクラウンを残すというのは当然の結果だ。マークXは車種整理により、FFハイブリッドセダンのカムリに統合される形になり、マークXの既存ユーザーをカバーしていく。いっぽうFRにこだわるユーザーにはクラウンを勧めるという販売方針をとっていく。

カムリはグローバルカーで現行モデルは販売好調だが、既存のマークXオーナーが満足できるのかにも疑問が残るし、同じFRセダンといってもクラウンは価格もマークXよりも高く、トヨタが感がるほど簡単にはいかないかもしれない。

返す返すマークXの消滅はもったいないと思う。

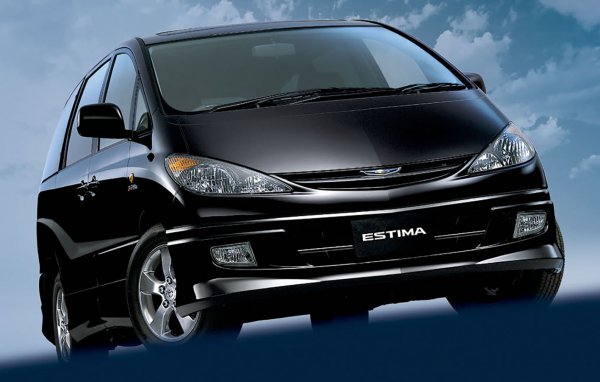

エスティマ

販売期間:1990~2019年(3世代)

1990年に『天才タマゴ』の愛称で、ショーモデルがそのまま市販されたようなスタイリッシュなエクステリアデザイン、ミドシップレイアウトで登場したエスティマも、マークX同様に2019年に惜しまれながら生産終了となった。

車種整理、販売チャンネルの統合が引き金となっているのもマークXと同じ境遇だ。

エスティマは常にミニバン界で異彩を放ってきた。初代、2代目は特に目を引くデザインでユーザーを魅了。ミニバンとして初のハイブリッドを設定するなど、エスティマ=スタイリッシュ&先進的というイメージが強い。

それに対し結果的に最後のモデルとなった3代目は、エクステリア、メカニズムとも大ヒットした2代目を踏襲、スキンチェンジ程度にしか映らなかった。

しかし3代目も堅調に販売をマーク(ヒットというほどではなかった)。

3代目エスティマは2回のビッグマイチェンにより前期、中期、後期とフロントマスクは3タイプある。フルモデルチェンジは行わずマイチェンで対処してきたが、顔が変わっても設計の古さは隠せず魅力ダウン。目先の変化に頼ったツケが回ってきたのだ。

トヨタは既存のエスティマユーザーはアルファード/ヴェルファイアでカバーするというが、その片割れのヴェルファイアも次期モデルは存在しないというのが有力だ。

3代目が販売不振で早々と失敗の烙印を押されていれば、エスティマの運命も変わっていたかもしれない。

コメント

コメントの使い方