電気自動車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、ガソリンエンジン車、ディーゼルエンジン車……、いったいどれが一番エコなのでしょうか?

各パワートレインの進化が年を追うごとにめまぐるしく変わる昨今ですが、実際のところ、2020年の現在はどうなのでしょうか?

そこで、3年、5年、10年間のトータルコストを試算し、どのパワートレインのクルマがエコなのか、自動車テクノロジーライターの高根英幸氏が解説します。

文/高根英幸

写真/ベストカーWEB編集部

【画像ギャラリー】2020年~21年にかけて登場する注目のEV

EVを取り巻く環境が大きく変わった

2020年は、日本にとって本格的なEV普及元年といえる年となるのだろうか。トヨタ、ホンダがBEV※を発売する計画があり(といっても、アジアを中心に世界で猛威を振るっている新型コロナウイルスの影響によって、計画は見直される可能性もある)、マツダも来年にはMX₋30を発売すると明らかにしている。

※BEVとは Battery Electric Vehicle=バッテリーエレクトリックヴィークルの略で、バッテリー駆動の電気自動車≒純電気自動車のこと。

電動化という範囲まで広げれば、今やハイブリッドやマイルドハイブリッドは車種も豊富にあり、今後もフルハイブリッドやPHV(プラグインハイブリッド)を設定する車種は増えていくことは間違いない。

およそ1年前にも本当にお得なクルマ選びとしてガソリン車、ディーゼル車、EV、ハイブリッドの3年、5年間の総支払額を算出し、コンパクトカー以下のガソリン車がコスト面では優位性が高いことを解説した。

ところが2年も経たない間に、その時とは大きく状況が変わっている。というのもまず一番大きな要因は、EVの充電環境が大きく変わってしまったからだ。

日産がリーフ普及のために行なっていた大幅に安い急速充電器利用プランは、2019年11月に見直しをされ、現在は新車で購入する場合、月々2000円で急速充電器が使い放題だったZESP2(日産ゼロエミッションサポートプログラム2)には加入することができず、新たに設定された3種類の急速充電利用がセットされたプランと完全従量制の合計4つのプランから選ぶZESP3に契約することになるからだ。

以前想定した年間走行距離7000kmでは、定額プランでは一番安いプレミアム10(3年契約で月々2500円)で間に合う計算だが、これは自宅での普通充電を利用する比率が高くなり、現実にはかなり電気代が上昇することになりそうだ。そのため試算では毎月2000円を自宅での充電代として計算している。

さらに自宅での普通充電に関しても、電力会社は割安な深夜電力を使う契約プランの新規契約を終了している。

今後、車両の電動化が避けられない時代に向かっているというのに、以前と比べ電気代の負担が増えているのは、時代に逆行しているような印象を受ける。

日産以外の自動車メーカーも発売することでEVをこれから充実させようという時に、このように充電環境のサポート制度が悪化してしまうのは非常に残念ではある。

日産は早くからEV普及のためにいろいろと仕掛けてきたが、旧経営陣の不祥事や電動車以外の販売不振により業績が急激に悪化したこともあって、体力が続かなかったというのが今回のZESP制度改正の最大の理由だろう。

その結果、リーフは電気代が上昇してしまうだけでなく、リセール性も低下してしまうことになる。

現時点でも3年落ちでほぼ半値とエコカーとしては値落ちが大きめなリーフであるが、今回の試算ではさらに下取り価格も引き下げた。

これはEVの価格の大半がバッテリー代であり、経年劣化により確実に充放電の容量が低下していくため、どうやっても抗えない条件だろう。

10年後までにはバッテリー交換の必要性が生じる可能性もあるが、10年間で7万kmの走行距離であれば従来よりバッテリーのマネジメントシステムが改善されていることもあり、無交換で走り切れる場合も多いだろう。

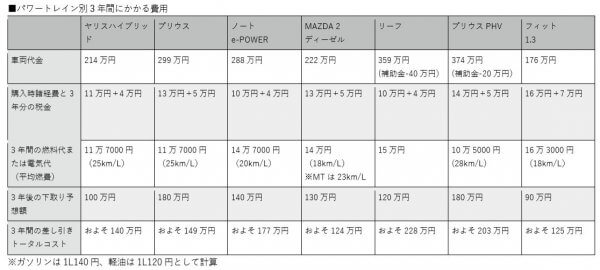

■3年間の差し引きトータルコスト

1位:マツダ2ディーゼル およそ124万円

2位:フィット1.3ガソリン およそ125万円

3位:ヤリスハイブリッド およそ140万円

4位:プリウス およそ149万円

5位:ノートe-POWER およそ177万円

6位:プリウスPHV およそ203万円

7位:リーフ およそ228万円

上記のように新車で購入してから3年間にかかる税金、燃料代(または電気代)、3年後の下取り予想額を計算し、3年間の差し引きトータルコストを安い順に並べたとこうなる。やはりガソリン車、ディーゼル車のほうが安く上がるのだ。

コメント

コメントの使い方