スポーツ界で「1年目に活躍したルーキー選手が2年目に伸び悩む」といったジンクスがあるように、クルマ界にも「○○なクルマは売れない」というジンクスがある!

さて、そのジンクスというものはどんなものがあるのだろうか? そしてそのジンクスを打ち破ったクルマはあるのか? モータージャーナリストの永田恵一氏が解説する。

文/永田恵一

写真/ベストカーweb編集部 トヨタ 日産 ホンダ

【画像ギャラリー】クルマの世界にも「ジンクス」があるんです…! 不穏な流れを断ち切り成功を収めたクルマたち

ジンクス/尻下がりのクルマは売れない

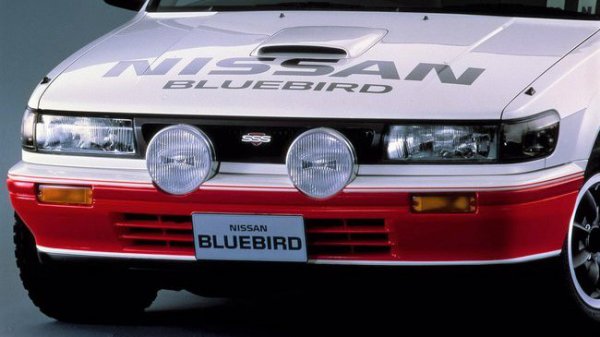

「尻下りのクルマは売れない」。このジンクスの始まりは1960年代前半に登場した日産ブルーバードとセドリックのそれぞれ2代目モデルである。

当時黎明期だった日本の自動車メーカーはマツダがルーチェの初代モデルのデザインをベルトーネに依頼するなど、ヨーロッパのデザインスタジオとの交流を盛んに行っていたメーカーも多く存在した。

2代目ブルーバードと、グロリアとは別のクルマだった2代目セドリックのデザインをイタリアのピンファリーナに依頼した作品だった。

この2台のデザインは関係者を含めた玄人筋には高く評価されたのだが、クルマを見る目が養われていなかった当時の日本人には進みすぎており、受け入れられなかった。そのためこの2台のデザインはどちらもマイナーチェンジで尻下がりという点も含め、大幅に変更されたくらいだった。

日産は1990年代に入り、9代目ブルーバードのセダン系とレパードJフェリー(それぞれ日産がアメリカに持つデザインスタジオであるNDIの意向が強く盛り込まれた)で再び尻下がりのデザインを採用するのだが、日本ではまたしてもあまり受け入れられなかった。

■そのジンクスを打ち破ったクルマ→8代目セドリック&グロリアと2代目シーマ

このジンクスを最初に打ち破ったのは、ちょっと皮肉なことに、尻下がりで大失敗した9代目ブルーバードのセダン系とレパードJフェリーと同時期に日産から登場した8代目セドリック&9代目グロリア(Y32型)と2代目シーマ(いずれも大成功とはいえないが)だった。

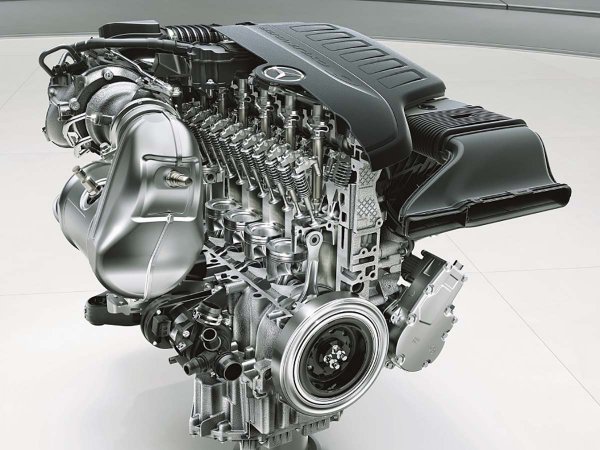

8代目セドリック&9代目グロリア(Y32型)と2代目シーマの後、しばらく尻下がりのデザインは見なくなるのだが、近年ではベンツがSクラスの現行モデルを皮切りにCクラス、Eクラス、Aクラスセダンで好んで採用している。

尻下がりのデザインが受け入れられるようになったのは、尻下がりのデザインは機能的に見るとトランク容量や空力で不利な面もあるにせよ、8代目セドリック&9代目グロリア(Y32型)と2代目シーマとベンツのセダンは尻下がりの度合いが控えめになり、全体的なまとまりがよくなったためだろう。

コメント

コメントの使い方