ワールドプレミアで話題沸騰のホンダCB1000Fコンセプト。大阪MCショー会場での開発者トークショーやインタビューを通じて興味深い話を聞くことができた。開発にあたっては、ホンダを代表する「旗艦CB」にかけるプレッシャーのほか、やはりカワサキのZ900RS を意識していたという。そして、出力特性やサス設定は専用になる可能性が高そうだ。

文/Webikeプラス編集部

CB1300のファイナルに合わせ、次のCBを急ピッチで間に合わせた!

3月21日、大阪MCショーのホンダブースでCB1000Fコンセプトのアンベールに続いて、一般向けに開発者トークショーが行われた(モデルの詳細は別記事を参照 )。

登壇したのは、本田技研工業で大型FUNカテゴリーのジェネラルマネージャーを務める坂本順一氏と、CB1000FコンセプトのLPL(開発責任者)を担当した原本貴之氏だ。

本田技研工業 二輪事業統括部 大型FUNカテゴリー ジェネラルマネージャーの坂本順一氏。CBR250Rなどの開発責任者、レブルシリーズやゴールドウイングなどの企画責任者を務めてきた。1990年代にCB400SFでNK4レースに参加していた過去も。

本田技研工業 二輪・パワープロダクツ開発生産統括部 商品開発部の原本貴之氏。CB400SF/SBの完成車設計担当、CB750ホーネットやCBR400RのLPLなどを経て、CB1000FコンセプトのLPLを務めた。愛車NM4でのツーリングが趣味。

開発のきっかけとしては、まず次世代CBの開発が念頭にあったようだ。

「昨年CBブランドが65周年を迎えました。2019年の60周年では全国各地のCBユーザーのお客様と接するイベントに参加させていただいて、多くのお客様から新しいCBを求める声をいただきました」

その声を社内に持ち帰り、出来上がったのが2020年春に公開された「CB-Fコンセプト」だった。多くの反響があったが、当時コロナによって市場環境が大きく変化。事業計画の変更を余儀なくされ、CB-Fコンセプトについては一旦中断になったという。「我々ホンダとしてはCBの検討を止めることは決してありませんので、継続して検討してきました」と話す。

また「なんとしても今年のモーターサイクルショーに展示したいという思いがありました」という。その理由はCB1300SFの生産終了。1992年のCB1000SFから始まったプロジェクトBIG-1に連なるCB1300SFのファイナルエディションが発表されたばかりだ。

「やはりCBの血統は絶やしちゃいけないと思っています。どうしても今日このタイミングでお披露目をしたいということで、チームには無理を言って間に合わせることができました」

「CBの開発には社内がザワつく」、デザインは「Re-Construction」が狙い

ホンダ公式サイトのHonda Design(https://global.honda/jp/design/designtalk/202503cb1000f/ )によると、開発コンセプトは「トップモデルとしてのCBらしさと乗りやすさ、使いやすさのバランスが取れた『Best Balance Roadster(ベストバランスロードスター)』」。

デザインキーワードは「Re-Construction」(リコンストラクション)。CBのフラックシップなので、「タンクの造形やエンジン周りの力強さ、ヘッドライト位置などで力強さと存在感を表現しつつ、リヤに向けて軽やかに抜けていくようなところで、新しいCBを表現させていただいた」という。

「ホンダにとってCBってどんなバイクですか」との質問には「やっぱりCBの開発って社内でもだいぶザワつくんですよね。みんな思いが強くて」と回答。CBとはクリエイティブ(C)ベンチマーク(B)であり、常に時代が変わってもホンダのモーターサイクルの基準であるべき存在という意識で臨んでいる。

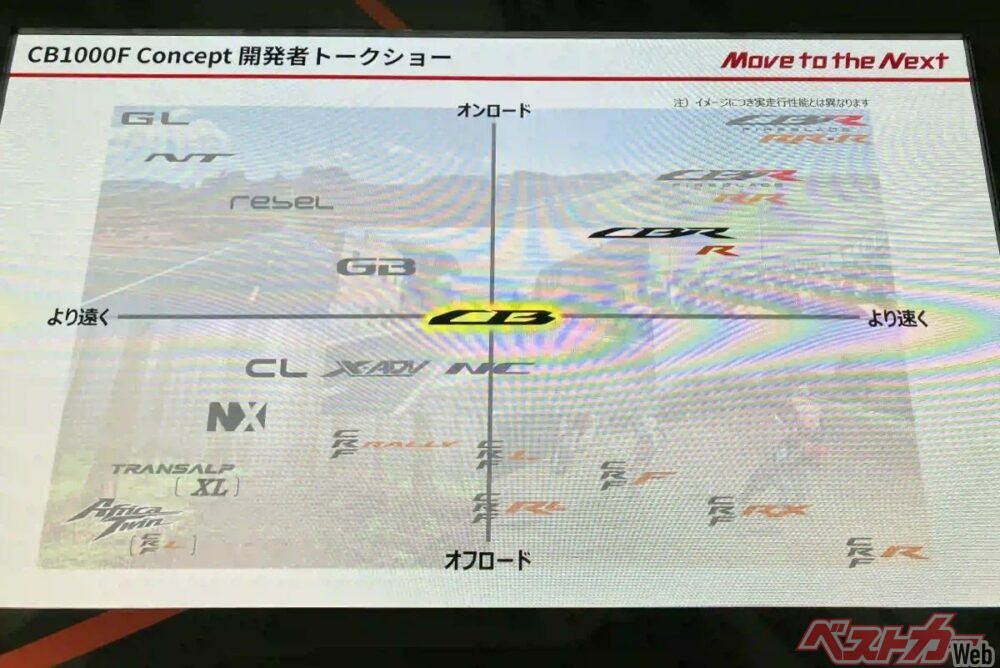

ホンダが商品ラインナップを開発する際のポジショニングイメージ。CBはあらゆるモデルの真ん中に位置する。「CBは極端なポジションに置くことができない、あくまで我々のモーターサイクルの基準と捉えている」という。

苦労したのは以前のCB-Fとのバランス、音や安心感にもこだわる

苦労した点に関しては「以前のCB-Fとのバランスに非常に力を使いました。非常に歴史のあるモデルであり、かなり思いの強い方が多いモデルです。それはもちろん開発チームにとっても同じことなんですけれども、実際に開発するとなると、そのプレッシャーたるやという所がありました。そうは言っても“やらせてもらうんだからやるぞ”と覚悟を決めてやったモデルです」という。

乗り味については「コンセプトモデルですので、はっきりとしたことは申し上げられないのですが、あくまで予定としては“軽快感、スポーティーすぎない安心感”みたいな乗り味のバランス。あとは音ですね。鼓動感と吹け上がりの気持ちよさを上手く表現できるようになっていければ」と話す。

つまり、ベース車とのCB1000ホーネットとは乗り味を変更することになりそうだ。これに関しては後述のインタビューでも肯定的な話を聞くことができた。

ホーネットの「外側だけを変えた」バイクではない

ここからはLPLの原本氏に直接話を伺った。

――まず開発の経緯ですが、往年のCB-Fありきではなく、あくまで次世代のCBが念頭にあったのですか?

「以前のCB-Fコンセプトはデザイン主導で進めていましたが、コロナ等々の影響もあり、このプロジェクトは終了しました。CB1300がファイナルになることは社内でも当然認識がありましたので、これからのフラッグシップCBをどうするかという所から開発がスタートしました」(原本氏 以下同)

――現在、CBとしてCB1000ホーネットもありますが、「CBのフラッグシップ」とはどういうニュアンスがあるのですか?

「ホーネットはストリートファイターに振り切っています。そういった尖り方とは違い、より幅広いユーザーさん、幅広い使い方、より懐の深い、より堂々としたものとして捉えています」

――以前のコンセプト車はCB1000Rがベースでしたが、今回はCB1000ホーネットがベース。ホーネットの存在は重要だったということですか?

「CB1000ホーネットという非常に軽く、比較的お求めやすいお値段で提供させていただいてるモデルができました。これを上手く活用し、フラッグシップたるCBを表現するための手段として、上手く共通化しながら大事なところはしっかり変えてあげたい。ホーネットとCB1000Fコンセプトは、ある意味結びついています」

――“変えてあげたい”となると、CB1000Fとホーネットはかなり違うのですか?

「本日時点コンセプトモデルですので控えさせていただきますけれど、共用してお客様にとってお求めやすい価格につながることにこだわっています。しかし“外側だけを変えた”となってしまうと、お客様にはすぐわかってしまうので、ポイント絞って、かなり力を入れさせていただいてはいます」

――トークショーで出た「音」も変更点の一つなんですね?

「そうです。結果的に音の演出に繋がっています。また、ホーネットがベースなので、軽やかな乗り味はもうお墨付きな部分がありますが、それだけではなく、もっといろんなライダーの方に安心して乗っていただきくため、運動性能に繋がるようなところにもこだわっています」

2眼メーターとリヤ2本サスは検討したが「バランス」を重視、Z900RSと戦えるものを意識した

――メーターが2眼ではなく、なぜ四角なのですか?

「社内外含めて様々なご意見あるのは承知しておりますし、チームの中でいろんな検討をしました。その上で次世代のCBを考えた時、メーターに限って言うことではないですけども、昔ながらの要素と新しい要素をどこまで入れ、どこでバランスさせていくか悩んだ結果“これからのメーターはTFT(カラー液晶)だろう”と。初めは色々なご意見もあると思いますけれど、“これもう普通だよね”となるだろうと信じて、TFTを選択しました」

――リヤを2本サスにする話はありましたか?

「メーターと同じようなお話ですが、もちろんありました。ただ、性能の話と、お客様にお届けするお値段の話と、全体的な性能を含めて、そこも色々バランスを考えてモノサスにしました」

コメント

コメントの使い方