「人馬一体」、「意のままに操れる走り」を売りにするマツダ。その走りの原点は、今や絶版になったミニバンだった!?

マツダの技術者と話すとき、今のマツダの走りの原点としてプレマシーをあげることがある。筆者はそうだろうね、と納得するのだが、読者にとっては???ではないだろうか。意外!? という声が聞こえてきそうだ。

では、なぜプレマシーの走りが良かったのか? どんな部分が良かったのか?どこが今のマツダ車に活かされているのか?

文/松田秀士、写真/マツダ

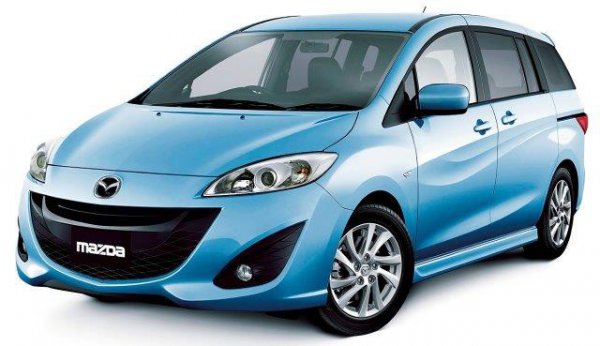

【画像ギャラリー】2018年に生産終了したマツダ プレマシーをみる

ミニバンなのに進化したプレマシーのハンドリング

プレマシーは2010年にフルモデルチェンジし3代目(CW系)に刷新。生産終了は2018年だ。この間、マイナーチェンジも行われた。

しかし、この3代目デビューの時から走り(ハンドリング)への挑戦が始まっていたのだ。

2010年、「時代に合ったスマートな選択」というテーマのもとプレマシーはデビュー。1台であらゆるニーズに応えられるファミリーカーを目指した。

つまり、そこにはミニバンとしてのユーティリティを確保しながらハンドリングも追及していた。その時、これほどハンドリングが進化しているとは! と驚かされたことが記憶に新しい。

ミニバンを購入するユーザーはほとんどが家族を持っている。特に3列シート車ともなると、家族や親戚さらに友人などと出かける機会が多いユーザーたち。

しかし、マツダはそんな人にもスポーティーなハンドリングを楽しんでもらおうと考えたわけだ。

せめて一人で運転するときにはドライビングを楽しみたい。ZOOM-ZOOMのポリシーだ。そして、多人数乗車でもシェアなハンドリングは積極的な安全思想といえる。

2012年のマイナーチェンジによって当時のSKYACTIVテクノロジーを採用。プレマシーのハンドリングはさらに昇華していた。

ミニバンでここまでやるか! しなやかなハンドリングの訳

プレマシーは左右にスライドドアを採用。ミニバンはただでさえ段ボール箱を開けたような構造。そこに開口部の大きなスライドドアを採用しているわけでボディ剛性を確保するのは至難の業だ。

しかし、プレマシーはサスペンションをキレイに動かして自由自在のハンドリングを達成していたのだ。

これは、まず土台となるボディがしっかりしていなくては、サスペンションをコントロールしきれないはず。そのハンドリングで当時筆者が感動したのは、ステアリングを切り始めたときのフロントの応答そしてサスペンションの動きだ。

実にしなやかでソフト。そして、しなやかなのに過剰にロールし過ぎるオーバーシュートが小さい。

また、ロールも適度で恐怖を感じさせず、速度域に係わらず狙ったコーナーリングラインを自在にトレースできる。コーナリング中にもっと切り込みたいという要求にもしっかり反応したのだ。

試乗会でのプレゼンテーションで、コーナリングをコーナー進入、コーナリング中、コーナー出口に分けて、そこでドライバーがどのような操作をしてクルマがどのように反応するかを細かくデータ取りした図が示されたのを覚えている。ミニバンでここまでやるのか! と驚いたものだ。

コメント

コメントの使い方