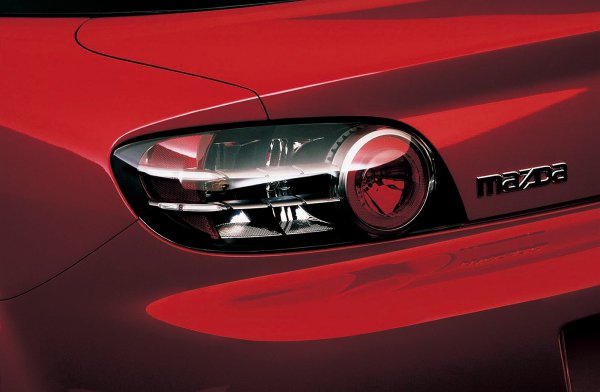

マツダが世界初のロータリーエンジン搭載車としてコスモスポーツを世に送り出してから50年以上が経過するが、残念ながらRX-8をもってロータリーエンジン搭載車の系譜は途絶えてしまった。

RX-8が孤高のロータリースポーツと呼ばれるのは、新世代のサイドポート方式ロータリーエンジンを搭載した唯一無二のクルマであるからだ。

マツダはなぜRX-8を作ることができたのか、RX-8はどういったクルマだったのか? ロータリーエンジンは今後どうなるのか? などについて片岡英明氏が考察する。

文:片岡英明/写真:MAZDA

【画像ギャラリー】ロータリーの歴史はマツダ車の歴史~マツダ車のロータリーの系譜~

ロータリーエンジンはマツダの象徴

マツダは、昔も今も未知の技術に強く引かれる進取の気性に富む自動車メーカーだ。

今から60年前の1960年、マツダはドイツのNSU社(現・アウディ)と技術提携を結び、バンケル・ロータリーエンジンの実用化に向けて動き出した。

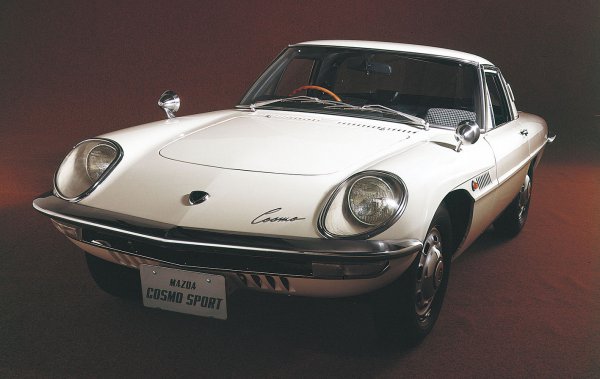

そして1967年5月、世界で初めて2ローターのロータリーエンジンを積むコスモスポーツを発売している。

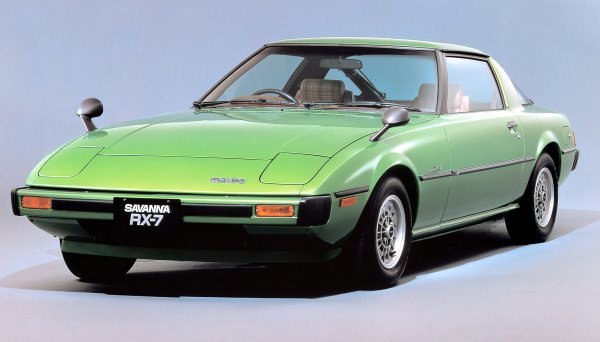

1970年代になるとマツダは、「ロータリゼーション」と呼ぶ販売戦略を積極的に推し進め、1978年にはピュアスポーツのRX-7を投入。このSA22Cに始まり、1985年にFC3S、1991年にはFD3Sと、3世代のRX-7を市場に放っている。

ロータリーの排ガスや燃費で悪戦苦闘

マユ形のケースの中を三角形のおむすび状のローターが回るロータリーエンジンは、回転運動によって動的なエネルギーを発生するから滑らかだ。

また、同じ排気量でもパワーを出しやすい。エンジンよりNOX(窒素酸化物)の発生量が少ないなど、排ガス浄化性能も優れている。

弱点は、その構造から燃費が悪いことだ。だから燃費よりも高性能を重視するスポーツカーのRX-7に搭載した。軽量コンパクトだから、ボンネットも低くできる。

RX-7は北米を中心にヒットしたが、1990年代になるとバブルが弾けた。アメリカでは保険料が高騰し、スポーツカー離れが一気に進んだのである。

RX-7も多くのスポーツカーと同じように、1996年に北米市場から撤退した。日本ではその後も販売を続けたが、厳しさを増す排ガス規制や衝突安全への対応に追われている。

そして2002年8月に販売休止を決めた。最後のRX-7は、春に限定発売した特別仕様車の「スピリットR」だった。

それまでマツダは、高性能化のためにロータリーエンジンにターボチャージャーを組み合わせていた。が、排ガス対策や燃費など、環境対応においては苦慮していたのである。

RX-8はマツダのこだわりの結晶

ロータリーの将来性が危ぶまれるなかでもマツダは奮闘した。

3代目のFD3Sを発売した直後から自然吸気ロータリーエンジンの開発に力を注いでいたのだ。その最初の回答が、1995年の東京モーターショーでベールを脱いだショーカーの「RX-01」である。

1999年のショーには観音開き4ドアの「RX-REVOLVE」を参考出品し、このプロトタイプを発展進化させたのが「RX-8」で、2001年1月のデトロイトショーでベールを脱いだ。秋の東京モーターショーには限りなく量産型に近いプロトタイプをお披露目した。

スポーツカーにとっては苦難の時代だ。撤退するメーカーも少なくなかった。

だが、マツダはモノづくりと走る愉しさに徹底的にこだわる姿勢を見せ、新たな目標に向かって果敢に挑み続けたのである。これこそマツダが苦境に屈することなくRX-8を作ることができた最大の理由だろう。

![「スターレット復活」の正体とトヨタの狙い マツダ2 スイスポほかスクープ&新型情報 人気記事ランキングベスト20[2026.1.11-1.17]](https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/2026/01/19175014/20260111-0117_main-600x413.jpg?v=1768812615)

コメント

コメントの使い方