1980年代以降日本で人気の高かったリッターカーだが、現在日本車で1Lエンジンを搭載しているのはトヨタ車、ダイハツ車のみだ。

リッターカー全盛時代には、いろいろな個性派が登場して楽しませてくれた。現在ではスイフトスポーツをボーイズレーサーと呼びたいが、その言葉自体もはや死語と化しているのは寂しい限り。

街中やワインディングを運転して楽しい、小気味よく走る、そして競技にも使えたといいう日本の個性派ボーイズレーサーを紹介していく。

文:片岡英明/写真:TOYOTA、DAIHATSU、NISSAN、SUBARU

【画像ギャラリー】今の時代にこそ復活してほしい!! 日本人が愛した個性的なボーイズレーサーをじっくりと眺める

トヨタパブリカ・スターレット(初代)

販売期間:1973~1978年(1973年10月にスターレットに改名)

マイカーブームの火付け役だったパブリカの流れを組むコンパクトファミリーカーがトヨタのスターレットで、その証拠に1973年春にデビューしたときは「パブリカ・スターレット」を名乗っている。

クルマに興味旺盛なエントリーユーザーを狙い、最初は2ドアモデルだけの設定だった。スタイリングも2代目のパブリカより若々しい。

「バレットウエッジ」と名付けたロングノーズにファストバックのキュートなフォルムで、ベルトラインを一段低くしてガラスエリアを広げている。この美しいデザインを手がけたのは、イタリアの鬼才、ジウジアーロだった。

売りのひとつはセリカと同じようにフリーチョイスシステムを採用したことだ。エクステリア、インテリア、エンジン、トランスミッションを自由に選ぶことができた。

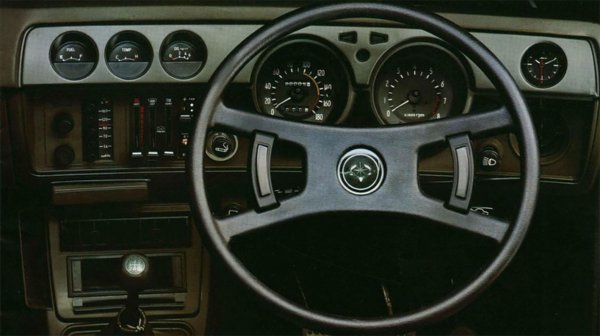

ラリーカーをイメージしたSRには精悍なRインテリアが、主役のSTにはゴージャスなG、ラグジュアリーなL、スポーティなSと、3つのインテリアを設定している。

エンジンは993ccの2K型直列4気筒OHVとカローラから譲り受けた1166ccの3K型だ。秋には4ドアモデルが追加され、この時に「スターレット」と改名した。

特筆したいのは、ツーリングカーレースで勝つためにスペシャルモデルが用意されていたことである。注目の心臓は排気量を1293ccに拡大し、DOHC4バルブヘッドを架装した3K-R型だ。

富士スピードウェイで開催されているマイナーツーリングレースではサニー1200クーペと熾烈なバトルを繰り広げ、1974年から3年連続してシリーズチャンピオンに輝いた。

今なおレースファンから語り継がれている名車が、初代のKP47型スターレットだ。

コメント

コメントの使い方