電気自動車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、ガソリンエンジン車、ディーゼルエンジン車……、いったいどれが一番エコなのでしょうか?

マツダと工学院大学が、製造時から使用、廃棄段階までのライフサイクルアセスメント(LCA)を通して、CO2排出量を算出し、どのパワーユニットが一番エコなのかを発表!

やはり一番エコなのは電気自動車なのか? はたまたディーゼルエンジン車なのか? モータージャーナリストの高根英幸氏が解説します。

文/高根英幸

写真/日本LCA学会、マツダ、日産、VW

■燃費がよければエコ? CO2排出量で判断するLCAとは

エンジンによって走るクルマは、燃料を燃やして排気ガスを出す。そのため大量のCO2を排出しているという印象がある。しかし最近のエコカーは、ガソリン車でも1km走行あたりのCO2排出量は100gを切ろうというレベルにある。

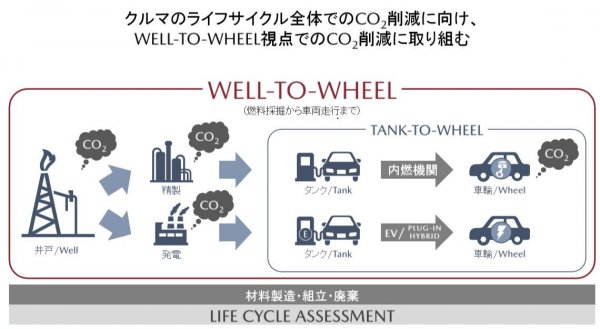

電気自動車が走行中にCO2を排出しないからといっても、電力を生み出す際に火力発電所が石油や天然ガスを燃やしていればCO2フリーではないことは、かなり知られている。

とはいっても火力発電所の発電効率はかなり高められていて、最新の天然ガス火力では61%もの熱効率を実現している。正直言って、ややこし過ぎて考えるのが面倒くさくなりそうになることもあるほど、この問題は複雑なのだ。

しかも、それ以前にクルマを製造する際にもCO2は発生する。鋼板をプレスしたり溶接する際には電力を使うし、ラインでクルマを運ぶ、パワーユニットを組み上げる際にも電動ウインチを使って持ち上げたり、電動レンチで素早くネジを締め付けたりする。

もっと言えば鋼材を製錬する時点で電力を大量に消費することになるし、内外装に用いる樹脂だって製造時には電力を使う。

さらにクルマは製造時や使用時だけでなく、乗り潰して廃棄する際にもリサイクルでエネルギーを消費する、つまりCO2を排出するのだ。

こうして工業製品の製造時から使用、廃棄時まですべてを含んで環境負荷を考えるのをLCA(ライフサイクルアセスメント)という。

日本でもプリウスの登場以来、LCAは自動車メーカーの環境負荷を比較する情報として使われてきたが、その紹介の仕方が他車との割合での比較で、実際のCO2排出量は明らかにはしておらず、具体的な環境負荷は分かりにくかった。

![ジムニーノマド実車レポート 雪道でスタックしたら? 『頭文字D』30周年ミニカー 人気記事ランキングベスト20[2026.1.4-1.10]](https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/2026/01/12184839/20250104-20260110_main-600x413.jpg?v=1768211321)

コメント

コメントの使い方