今、販売されているクルマは、常識の範囲内というか、驚きのない普通のクルマばかりで、つまらないと思っている人が多いんじゃなかろうか。なんでもかんでも規格内にあるというのはおもしろくないですよね。

でも、常識を覆す、「規格外」のクルマも存在するんです。さて、どんな規格外のクルマがあるのでしょうか?

規格外のクルマは成功したのでしょうか? それとも失敗作だったのでしょうか?

文/清水草一

写真/ベストカーWEB編集部

■こんなの必要?! 掟破りの SUV+オープンたち

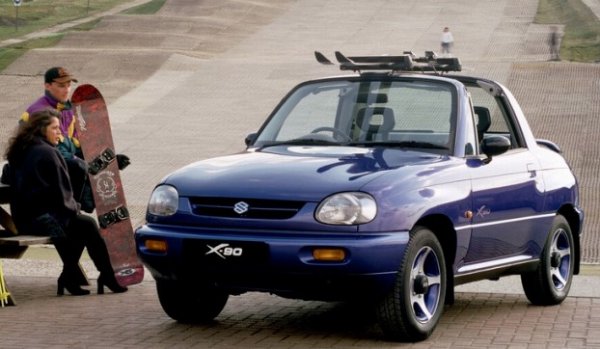

SUVのオープンの元祖といえるのが、珍車として歴史に名を刻むスズキX-90だ。ただしX-90のオープン機構は、手動で屋根を外すTバールーフ。完全オープンではない。

発売された1995年当時は、まだSUVという言葉も一般的ではなかった。ましてやクロスオーバーSUVなんて言葉はなかったので、「これはマツダロードスターとエスクードのハーフかな?」という感じで捉えたものだ。

乗ってみると、とにかくサスペンションが固く、乗り心地が悪かった! 初代エスクードの2ドアモデルがベースだったが、エスクードよりすべてがダイレクト。オシャレなオープン2シーターと思ったら大間違いで、トラックに乗っている感覚だった。

私は「これは大失敗作だな」と思ったが、案の定売れ行きは超低空飛行で、2年後に生産中止となった。

X-90のリベンジ……という感覚はゼロながら、たまたま?その後を継ぐ存在として登場したのが、レンジローバーのイヴォークコンバーチブルだ。

正確には、日産ムラーノにクロスカブリオレというモデルがあったが、日本では販売されなかった。その他「ジープ・ラングラー」など軍用車系に「屋根が取れます」というのはあるが、オシャレさん系ではない。

イヴォークコンバーチブルの登場は2016年。X-90と違ってこちらはフル4シーターで、幌のフールは電動フルオート開閉機構を持つ。まさにオシャレ&ゼイタク系!

目線の高いSUVとオープントップの組み合わせは、ウルトラ爽快&優越感満点。世界的なSUVブームでもあり、今後このカテゴリーは爆発的に増殖するんじゃないか! と思ったが、まだ追従モデルは現れない。不思議である。

コメント

コメントの使い方