クルマのメーターパネルには異常の際に点く多数の警告灯があり、始動の際にチェックのため一瞬点灯する。警告灯は当然ながら異常があった際に点くもので、普段点灯することはない。

クルマに付属する取扱説明書には点灯した際の意味や対処が記載されているが、取扱説明書をこと細かに読んでいる人は少ないだろう。

そこで当記事ではクルマの警告灯の主な意味と対処を紹介するので、イザというときに慌てないための参考にしてほしい。

警告灯の色は主に黄色と赤で、大まかには信号と同じように黄色は注意、赤が「早急な対応が必要」であることを意味している。

文:永田恵一/写真:TOYOTA、池之平昌信、中里慎一郎、ベストカーWeb編集部

ブレーキ警告灯

パーキングブレーキの作動とブレーキ関係の異常を意味する。

ブレーキ関係の異常には循環してないので減ることはほぼないブレーキオイルの不足、ハイブリッドカーや電気自動車ではモーターを使った回生ブレーキの異常、ブレーキペダルとブレーキシステムが機械的につながってない電子制御ブレーキシステムの異常が挙げられ、早急な対応が必要だ。

ただブレーキパッドが減るとそのぶんブレーキオイルのリザーバータンクの液面が下がり、それでブレーキ警告灯が点くことはある(その場合は常時点くのではなく、坂だと消えることが多い)。

ブレーキパッドが減っているのが原因で警告灯が点く場合は直ちにブレーキが効かなくなることはないが、それでもブレーキパッドの寿命が近いのは事実なので、なるべく早くチェックしたい。

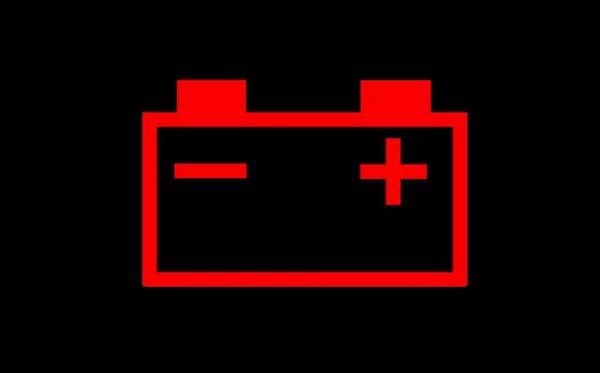

充電警告灯

補機バッテリーとして使われる12Vバッテリーの充電不足などがあると点灯。

12Vバッテリーの問題であれば交換や充電が対応となるが、年式が古い、走行距離が多いクルマだとオルタネーター(発電機)の異常で12Vバッテリーが充電されないこともあるので、いずれにせよ早急なチェックが必要だ。

油圧警告灯

エンジンオイルの圧力(油圧)が非常に低い時に点灯。

油圧警告灯が点くのはエンジン内部の深刻なトラブルか、オイル漏れにより油量が著しく減っている可能性が高く、クルマを安全な場所に止め、エンジンを切り、助けを呼ぶ必要がある。

しかし油圧警告灯が点いた時には残念ながらエンジンが大きなダメージを受け、深刻なトラブルとなっていることも少なくない。このため点くと一番怖いのは油圧警告灯といえるかもしれない。

エンジン警告灯

エンジンの各センサー類、エンジンコンピューター、現代のクルマでは電子制御となっておりアクセルペダルとシンクロするスロットルバルブの異常などの際に点灯。

エンジン警告灯の点灯はいきなり自走できなくなることは少ないが、何らかの異常があることは確かなのでなるべく早いチェックが必要だ。

コメント

コメントの使い方