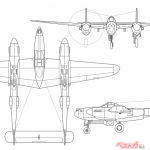

その独特の機体形状から、今も高い人気を誇る米陸軍のP-38ライトニング。ロッキード社が製造したこの双胴双発の迎撃戦闘機は、かつて零戦や隼の好敵手ともされ、「双胴の悪魔」とも呼ばれた機体だ。

現在、飛行可能な機体が世界に7機現存しているが、うち6機はアメリカにある。今回は、筆者が空撮取材したオレゴン州にあるP-38をご紹介したい。

文/鈴木喜生、写真/藤森 篤

【画像ギャラリー】「P-38ライトニング」の雄姿をもっと見よう!(6枚)画像ギャラリー「流麗」な戦闘機、水冷V型12気筒エンジンを2基搭載

オレゴン州のポートランドからクルマで2時間ほど内陸に入ると、「エリクソン・エアクラフト・コレクション」がある。

ここは私設の大戦機保存団体であり、数多くの飛行可能な大戦機が保存されているのだが、希少な大戦機がずらりと並ぶハンガーの一角に、P-38ライトニングはあった。

フォッケウルフやマスタングなど、他の単発戦闘機が機首を上げ、機体後部を下げた状態で格納されているのに対し、P-38は機体胴体が水平な状態を保って駐機されている。

特異な双胴、ポッド式の操縦席、そこに配された機銃や機関砲(ダミー)を下から眺めると、さすがに兵器ならではの威圧感を感じるが、しかし、そのフォルムは想像していたよりもはるかに流麗で、華奢でさえある。

それは水冷式エンジンがそれぞれの胴体内にコンパクトに収められ、そこから続く2本のブーム(胴体)もギリギリまで絞り込まれているからだろう。エンジンカウルなど一部はグラマラスではあるが、胴体を貫くようにポッドから伸びるスパン15.85mの主翼はアスペクト比(主翼の前後と左右の比率)が高くてスマートであり、機体全体には優雅な雰囲気さえ漂っている。

同館が所有するのは最終量産型のP-38L。エンジンはオリジナルと同様、アリソンの水冷V型12気筒エンジン「V-1710」を搭載していた。左右のエンジンは逆回転仕様とされていて、特に離着陸時のモーメントも安定しているという。

第二次大戦時の液冷式エンジンといえば、英国のロールス・ロイス社が開発した「マーリン」が知られているが、それは英国のスピットファイアやモスキートだけでなく、米国企業が開発したマスタングにも採用された。そうしたなか、同時期に実用化・量産された米国製の液冷式エンジンは、このアリソンのV-1710だけである。

なぜこの機体形状になったのか?

P-38がこうした特異なフォルムになったのは、1937年に米陸軍航空隊が提示した設計要求によるところが大きい。最高時速360マイル(時速666km)を出せる高高度迎撃戦闘機の開発製造というのが、航空機メーカーに発せられた条件だった。

これに応えたのは、ロッキードとベルの2社だけだった。当時、ロッキード社はまだ新興の零細企業でしかなく、主任技師がなんと2名しかいなかったが、ただし、そのうちのひとりがクラレンス・L・ジョンソン氏だった。彼がP-38(原型機はモデル22)を提案し、見事に陸軍の要求をカタチにした。

ちなみにクラレンス氏は大戦後、かの有名なロッキード・マーティン社の先進開発計画、通称「スカンクワークス」に参画し、超音速ステルス偵察機「SR-71ブラックバード」の開発も主導している。

さて、陸軍の要求を実現するために、クラレンス氏はこう考えたのではないだろうか? つまり、

「設計課題は時速360マイルだ」

「しかし(当時は)、そんな大出力を出せるエンジンはない」

「であれば単発ではなく、双発機にする必要がある」

「しかも機速を上げるには空気抵抗を下げなければ」

「であれば空冷星型エンジンより、水冷直列のほうが有利だ」

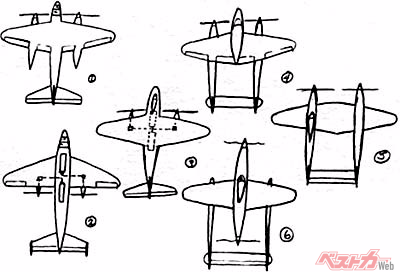

そうしたクラレンスの思案は、彼の手記にも垣間見ることができる。上図は彼自身が描いたスケッチであり、さまざまに思考を巡らせた結果、彼は4番(前列右)にその答えを見出したことになる。

その頃アリソン社が開発するV-1710の実用化の目途が立っていたことも、クラレンスにとっては幸運だったに違いない。また、高高度を航行するための排気タービン過給機も欠かせなかったが、ジェネラル・エレクトリック製のそれを搭載することが米陸軍から許可が降りていた。

実際には、彼とボーイング社は陸軍の要求以前から次期戦闘機の開発に着手していたわけだが、彼らが目指していた新型機のコンセプトと、時代の要求が見事に合致したことによって、P-38ライトニングは誕生したと言えるだろう。

コメント

コメントの使い方