レギュラーガソリン価格が170円台と聞いてもさほど驚かなくなったのは、筆者の感覚が麻痺してきているに違いない。しかし、レギュラーガソリンが173円(石油情報センター 2022年4月20日14時発表)はやはり異常に高い。

さらに原油価格の高騰対策をめぐり、自民・公明両党と国民民主党の検討チームは、当面は、石油元売り会社への補助金を拡充するいっぽう、なんとトリガー条項の凍結解除については引き続き検討することになり、見送られたのだ。

いったいガソリン高騰はいつまで続くのか、いい加減にせい! とお怒りの読者も多いのではないだろうか。

こんな状況のなか、景気よく「ガソリン満タン!」で給油していますか? なかには財布の中身に応じて、3000円、20Lなど数量、金額を指定して入れる人も多いのではないでしょうか。

そこで、ふと疑問が湧いてきました。はたして、満タンにしたほうがいいのでしょうか? それとも重量が軽くなるほうが燃費がいいはずなので、なるべくこまめに少しずつ入れる方がいいのでしょうか? 史上稀に見るガソリン高騰時代のベストな給油法を解説します。

文/岩尾信哉

写真/ベストカーweb編集部、Adobe Stock(メイン画像=beeboys@AdobeSock)

■ガソリン代を巡るやっかいな現状

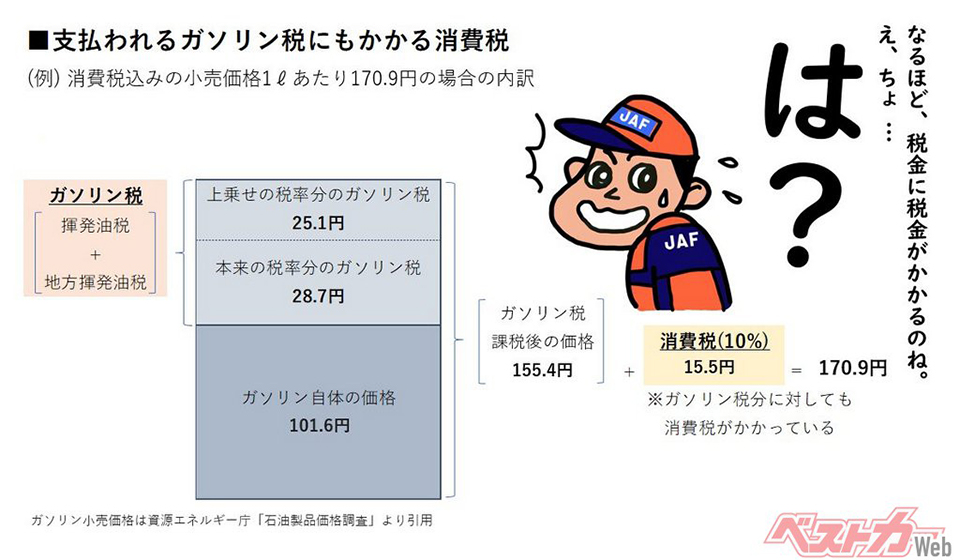

少し基本的なガソリン価格が変わる要素をまとめておくと、まずはガソリン価格の大元といえる原油価格(WTI先物取引)については、2020年夏頃の1バレル約40ドルから同100ドルのレベルと倍以上に値上がっている。

さらにドル円の為替レートは1年前の1ドル109円ほどから現在は約125円と高止まりつつあり、原油の輸入コストなどに影響している。

これに国内での輸送コストなどが加わってガソリン価格の上昇を後押ししてしまっている。

今後は日本では政府の石油元売り会社への補助金政策がガソリン価格の抑制に効いてくることもあり得るが、政府が補助金の上限をちまちまと(失礼!)25円ずつ上乗せしても、そう簡単にはGSの実売価格に反映されるわけでもないから、まさに焼け石に水といったところで、その効果についてはしばらくの間は期待薄だ。

こうした様々な要因が絡み合った結果、現在のレギュラーガソリンの全国での実売価格は、いまや経済産業省・資源エネルギー庁の石油情報センターの発表によれば173円/Lとなっている(2022年4月20日14時公表)。

実勢価格を見ても、ガソリン価格サイトの「gogo.gs」でも169円/L、ユーザーから情報を基に運営されている燃費情報サイト「e-燃費」でも165円/Lほどとなっている。

振り返れば1年前は約140円/L、2年前なら120円/Lというのだから、開いた口がふさがらない。

コロナ禍とウクライナ危機など、経済面では物価上昇の要素だらけではあるが、政府としては上限160円/Lで解除されるはずのトリガー条項を一度凍結解除してしまうとなかなか再度凍結しにくいというお役所事情は見え見えだ。

コメント

コメントの使い方